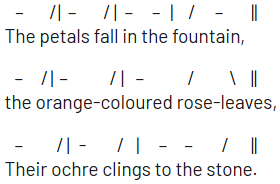

Imagem: The Snowman, Phil Solomon 1995.

Entrevista publicada originalmente em A Critical Cinema 5: Interviews with Independent Filmmakers, 2006, de Scott Macdonald.

Como tantos outros cineastas de sua geração (assim como Alan Berliner, ele estudou cinema na Universidade Estadual de Nova York em Binghamton no início dos anos 1970), Phil Solomon tem mais interesse em reciclar filmes feitos por outros, transformando-os em novos trabalhos que são distintamente seus. Enquanto muitos cineastas usam o cinema reciclado como um meio de satirizar dimensões da cultura norte-americana ou da vida moderna em geral, a abordagem de Solomon foi, desde o início, simultaneamente lírica e elegíaca. Como aluno da SUNY-Binghamton, ele estudou com Ken Jacobs, cujo Tom, Tom, the Piper’s Son (1969, revisado em 1971), que usa a refotografia para reciclar o curta homônimo da Biograph de 1905 em um complexo e notável longa-metragem, tornou-se uma inspiração. Geralmente os filmes de Solomon são evocações de perda – do amor, do tempo, da segurança e da vida – que cantam a beleza daquilo que se foi por meio de evocações rítmicas e textuais mais próximas da música e da poesia do que da maioria dos filmes.

Desde que deixou a Faculdade de Arte de Massachusetts em 1980, com um MFA, Solomon explorou a substância literal da imagem fílmica através da impressora óptica, aprendendo a provocar ressonância emocional quadro a quadro a partir de materiais encontrados, sobre os quais trabalha lançando mão de uma ampla variedade de recursos ópticos e manipulações químicas. Os filmes resultantes podem ser facilmente lidos como elegias para as vidas originalmente inscritas no celulóide, e também para o próprio cinema. Remains to Be Seen (versão Super-8mm, 1989; versão 16mm, 1994) e The Exquisite Hour (versão Super-8mm, 1989; versão 16mm, 1994) são exemplos particularmente bons. Ambos os filmes apresentam uma série de sequências visualmente ambíguas, mas com texturas surpreendentes nas quais as imagens são pouco inteligíveis. Frequentemente, sabemos basicamente o que estamos vendo – uma pessoa andando de bicicleta, uma paisagem, um carrossel -, mas não conseguimos mais identificar seu contexto original. Através de som e edição sugestivos, no entanto, Solomon confere a essas imagens díspares uma tonalidade emocional específica.

Em Remains To Be Seen, a metáfora que mais sobressai é a de uma pessoa em uma sala de cirurgia: as imagens e os sons da sala são motivos que sugerem a vulnerabilidade da pessoa que está sendo operada e, por implicação, da imagem do filme e do Cinema em si: “resta ver” por quanto tempo “o paciente” sobreviverá. Em The Exquisite Hour, a declaração na banda sonora de um idoso lutando para aceitar a perda de sua parceira (“nunca vou superar isso, nunca”) serve como o coração (partido) do filme, que evoca uma variedade de formas de cinema – primeiro cinema, filmes caseiros, representações da natureza – todas, como o próprio meio, parecem estar desaparecendo, apesar do que a perda significa para nós.

Os filmes de Solomon são excepcionalmente abertos à interpretação; eles são menos sobre criar significados específicos do que proporcionar experiências evocativas que recompensam os olhos e convidam ao envolvimento emocional. Eles se dirigem não tanto à audiência, mas ao espectador na plateia que pode sentir o compromisso do cineasta com o processo lento e solitário que produz esses filmes. Por vezes, Solomon colaborou com outros cineastas – com Stan Brakhage em Elementary Phrases (1994), Concrescence (1996), Alternating Currents (1999) e Seasons (2002); com Ken Jacobs em Bi-temporal Vision: The Sea (1995) – mas seus filmes mais impressionantes e memoráveis são empreendimentos solitários, especialmente The Secret Garden (1988), Remains to be Seen, The Exquisite Hour, Clepsydra (1992) e a série de “Twilight Psalms” que ele faz desde 1999: Walking Distance (1999), Night of the Meek (2002) e The Lateness of the Hour (2003).

Conversei com Solomon por telefone durante o outono de 2000. Adicionamos um pequeno adendo em maio de 2003.

…

MacDonald: Vamos começar com a sua experiência como estudante na Universidade Estadual de Nova York em Binghamton. No início dos anos 70, Larry Gottheim e Ken Jacobs montaram um programa acadêmico de cinema com energia notável.

Solomon: Sim, eu estava lá em um momento fortuito, de 1971 a 1975, bem no final da primeira grande subvenção para a SUNY durante a administração Rockefeller – então havia muita coisa acontecendo.

Além de Larry e Ken, muitos cineastas estavam lá enquanto eu era estudante: Ernie Gehr (como você sabe, Serene Velocity foi feito em um corredor da SUNY-Binghamton) e Klaus Wyborny, Tony Conrad, Taka Iimura, Alfons Schilling, Saul Levine, Dan Barnett (uma figura-chave para muitos de nós: Mark McElhatten, Mark LaPore, Dan Eisenberg) e Peter Kubelka (estudei o trabalho de Kubelka por um semestre inteiro, com o próprio Kubelka, o que foi muito importante para mim, especialmente para aprender a pensar sobre economia formal). Larry, Ken, Saul e Dan estavam no corpo docente; Kubelka e o resto eram artistas residentes. Foi um momento muito potente.

Binghamton é uma das principais histórias das últimas décadas do cinema experimental, tanto em termos de seu legado de professores (Dan Barnett, Saul Levine e Mark LaPore na Faculdade de Arte de Massachusetts, Dan Eisenberg na Escola do Instituto de Arte de Chicago, Steve Anker e Ernie Gehr, no San Francisco Art Institute); de programadores de filmes (Anker, Richard Herskowitz e Mark McElhatten); e de locais de exibição e oficinas: o Collective for Living Cinema, o Cornell Cinema, a Boston Film and Video Foundation, Views from Avant-Garde no New York Film Festival e a San Francisco Cinematheque.

Mas em primeiro lugar devo dizer como cheguei a Binghamton. Eu cresci em Monsey, Nova York, do outro lado da ponte Tappan Zee, no Condado de Rockland. Em parte porque sou judeu de Nova York, meu pai tinha a comum expectativa de que eu me tornasse médico. Eu nunca pensei que poderia ser médico, mas sempre gostei de animais, então pensei que talvez me tornasse veterinário. Mas eu também amava cinema. No meu anuário do ensino médio, as pessoas escreveram: “Boa sorte em dirigir filmes de animais, ou Lassie“.

Quando chegou a hora de olhar uma faculdade, eu estava procurando um lugar com um Premed e um curso de cinema – estava cobrindo minhas apostas – e, naquela época, Harpur, como SUNY-Binghamton era chamada, era, até onde eu sabia, a única escola SUNY que oferecia ambos (as faculdades estaduais eram as únicas que meus pais podiam bancar). Expressei interesse no departamento de cinema em minha inscrição e recebi uma resposta de Ken e Larry explicando que o departamento deles abordava “cinema como arte”. Pensei: “Certo, Bergman, Fellini, cinema de arte europeu”. Eu era um secundarista meio hipster de subúrbio; costumava ir a Nova York para o Thalia, o Bleecker e o Paris – os cinemas que exibiam filmes de arte europeus. Eu também estava interessado nos “filmes de arte” americanos do final dos anos sessenta e início dos setenta – Altman, Rafelson, George Roy Hill, Cassavetes. Então pensei: “cinema de arte” – isso me parece bom.

No meu primeiro semestre fiz cálculo, química – e introdução ao cinema com Ken Jacobs. No primeiro dia de aula – acho que Ken não estava lá – eles desligaram as luzes nesta grande sala de palestras e mostraram The Flicker [1966], de Tony Conrad. Até então eu não tinha formação na estética da arte moderna – eu tinha crescido principalmente com a cultura pop e o rock and roll – e quando as luzes voltaram, pensei: “Que diabos foi isso!” Fiquei muito desconfiado. Pensei que só podiam estar de sacanagem. Mais tarde, quando comecei a dar aula, descobri que muitos de meus alunos se sentiam da mesma forma, embora a cultura pop tenha claramente absorvido muito do que para nós foi o choque modernista do novo.

Continuei meio desconfiado e chateado e, cerca de duas semanas depois, eu dei nos nervos – provavelmente havia cem ou cento e cinquenta pessoas nesta classe – ergui minha mão e perguntei ao Ken: “Quando vamos ver alguns filmes importantes neste curso?” Longo silêncio. Ken levou a pergunta a sério, sem se ofender, e explicou calmamente a natureza do que estava tentando fazer; de fato, durante esse semestre, ele mostrou vários “filmes importantes” e trouxe perspectivas fantásticas sobre.

No final do primeiro semestre, eu estava me abrindo para o jazz de vanguarda, e comecei a descobrir os usos educacionais da maconha e do ácido – e então vi o Blue Moses [1962] do Brakhage e tive o que senti como sendo uma revelação: eu comecei a entender a noção simples, mas importante, da reflexividade modernista, de que, sim, esse filme é sobre Cinema, e o cinema narrativo era essa frente falsa, onde “atrás de cada câmera há um operador” e assim por diante. Na empolgação da minha descoberta, lembro-me de ir até Ken e dizer algo como: “Você acha que alguém pode realmente aprender esse tipo de cinema?” E, com uma sobrancelha levantada, ele disse: “Bem, o que você acha que estou fazendo aqui?”

Pouco a pouco, enquanto eu me desencantava com a pré-medicina, descobri que estava – para grande desgosto de meus pais – me comprometendo completamente com essa excitante e estranha pequena cena do cinema poético, principalmente por causa da paixão e da inteligência dos professores com quem tive a sorte de estudar. Eu definitivamente sou um cineasta por causa da academia, não apesar dela.

MacDonald: Eu costumava ir a Binghamton com alguma frequência para ver apresentações dos cineastas residentes. A primeira vez que fui foi transformadora para mim: um simpósio de fim de semana, em que em uma única exibição de sábado à tarde estrearam The Act of Seeing with One’s Own Eyes [1971] do Brakhage, Barn Rushes [1971] do Larry Gottheim e Serene Velocity [1970] de Gehr. Eu acho que Ken também mostrou Soft Rain [1968], apesar de não ter sido uma estreia.

Se bem me lembro, outra parte do mesmo simpósio foi um filme do Nicholas Ray feito com os alunos.

Solomon: Que grande período! O filme de Nick Ray a que você está se referindo foi inicialmente chamado de The Gun under My Pillow e, mais tarde, You Can’t Go Home Again [1973] – um filme de várias imagens, usando todo tipo de bitola diferente. Às vezes, Nick sonhava que ainda estava em Hollywood, e às vezes pensava que estava em Woodstock. Você pode descobrir um pouco sobre esse período assistindo Lightning over Water [1980], do Wim Wenders, que trata das aventuras de Nick em Binghamton. Se você perguntar a Ken, descobrirá que Nick quase levou o departamento à falência. Ele estava muito acostumado a ser mimado. Sua estadia em Binghamton não deu certo – vamos colocar dessa maneira -, mas para muitas pessoas, como Richard Bock, que mais tarde foi para Hollywood, e Steve Anker, esse foi um projeto muito memorável. Não sei o que aconteceu com o filme, mas na época foi uma bagunça.

MacDonald: Conte-me sobre você se tornar um cineasta.

Solomon: Recentemente, eu estava lendo um artigo sobre o Robert Wilson e a ideia de Grande Obra [Major Work]. Eu acho que minha geração se afastou dessa ideia, por muitas razões. “Towards a Minor Cinema“, de Tom Gunning, está exatamente correto ao delinear as mudanças de atitude e estética que ocorreram para nós. Olhando para cinco cineastas – eu, Nina Fonoroff, Peter Herwitz, Louis Klahr e Mark LaPore – Gunning fala sobre a diferença entre nossa geração de cineastas e a geração antes de nós, em termos de nossas aspirações cinematográficas. Nossa geração não pensou em trabalhar em grande escala como pioneiros estéticos; nosso cinema parecia mais hermético e pessoal, em termos de assunto e estratégia de exibição (acho que não é coincidência que quatro desses cineastas estudaram com Saul Levine). Não nos sentíamos à vontade com toda a tradição do artista macho de Cedar Bar que alguns dos cineastas experimentais americanos da época ainda pareciam estar dando continuidade.

Eu me sentia afastado de toda aquela cena de cineastas-vanguardeiros estrelas-de-rock-na-estrada, e fiquei desconcertado com o comportamento que vi nas exibições públicas. Eu pensei que muitos cineastas pareciam agressivamente defensivos, hostis e, em alguns casos, pretensiosos, grosseiros ou simplesmente loucos. Na época, Frampton e Sharits, entre muitos outros, tinham reputações bastante notórias, pelo menos no meio estudantil. Todo mundo tinha histórias de Jack Smith, Bruce Conner e Kenneth Anger. Até Stan [Brakhage] podia estar na defensiva e um tanto arrogante naquela época, esperando – e muitas vezes recebendo – perguntas hostis da plateia.

Claro, eu sabia que Ken Jacobs poderia, ocasionalmente, ficar bastante indignado e até ofensivo, mas eu era aluno dele e respeitava sua integridade e paixão.

MacDonald: Uma coisa que ouvi sobre Binghamton naqueles anos é que os alunos tiveram que fazer uma escolha entre Jacobs e Gottheim que, depois de um certo ponto, não se davam bem.

Solomon: Bem, isso não era realmente um problema quando eu estava lá, porque havia muitos professores para escolher e você podia navegar por essas águas com bastante facilidade. Eu acho que isso se tornou um problema quando mais tarde o departamento voltou a ser constituído basicamente por seus fundadores originais (Larry, Ken e Ralph Hocking). Estudei análise crítica com Ken, e seus cursos e programas eram imaginativos e inspiradores. Ele se revelou um grande modelo para o meu ensino. Suas aulas eram intensas; ele não fazia palestras mastigadas. Ele pensou e reagiu de pé. Ele legitimou esses filmes difíceis para mim através de seu entusiasmo e paixão e de sua peculiar e desconcertante inteligência não acadêmica .

Larry era um pensador muito sensível – acho que aprendi bastante com Larry apenas observando-o pensar e resolver problemas estéticos. Ele tinha o que eu chamaria de sensibilidade interna de câmara – penso nele tocando o quinteto de clarinete de Brahms para mim.

De certa forma tive o melhor de Larry e Ken, mas estudei cinema principalmente com Saul Levine, uma sensibilidade completamente diferente – muito mais um doidão. Saul acabara de chegar quando peguei produção. O que aprendi com Saul, especialmente como cineasta iniciante, foi apreciar o mundano. Saul estava envolvido em um certo tipo de cinema torto, cru, em 8mm, não-glorioso, feito de alma. Quando penso em Saul, penso no tipo de toca-discos que você tinha quando criança, tocando um blues distorcido e arranhado do Champion Jack Dupree – que é parte da trilha sonora de sua maior obra, Notes of an Early Fall [1976].

Quando eu estava começando, trazia coisas soltas e improvisadas, e Saul tinha a capacidade, rara em um professor, de encontrar coisas boas para dizer sobre quase tudo. Como muitos outros, eu estava passando pela minha fase Brakhage e mostrei a Saul um rolo fora de foco que eu tinha filmado da minha namorada, um close-up extremo. Saul disse que o lembrava Loving [1957] de Brakhage – só que melhor [Risos]. Não sei se isso foi uma provocação ou como ele realmente se sentiu, mas saí da aula pensando: “Eu posso fazer isso!”. Penso que Saul tinha uma gama mais ampla de apreciação e tolerância, do ponto de vista de um cinema iniciante, do que alguns outros professores, e ele foi muito bom para mim naquele momento de desenvolvimento.

MacDonald: Não sei se The Passage of the Bride [1978] é uma homenagem a Jacobs, mas certamente lembra o Tom, Tom, The Piper’s Son.

Solomon: Ah, com certeza. Quando reconheci a assimilação de Tom, Tom em meu filme, Ken respondeu que meu filme era claramente uma obra sua, mas mais como um Chippendale, muito bem trabalhado. E há a diferença de que Tom, Tom é um daqueles Grandes Filmes, um trabalho sinfônico – que influenciou enormemente a estética do cinema-, enquanto o meu é um filme muito obsessivo, pessoal e “menor”, com um escopo muito limitado de eventos e ambições. Mas as semelhanças também são óbvias. Tom, Tom abriu as portas para a estética de impressão óptica e refotografia que seguiria sua trilha e que se tornou uma vertente importante do filme experimental desde os anos sessenta.

MacDonald: The Passage of the Bride é de 1978; Suponho que existem filmes anteriores.

Solomon: Eu tenho alguns filmes Super-8 antigos e alguns de 16 mm, de 1975 a 1980, que não exibo por vários motivos. Eles eram imaturos na forma e derivados, particularmente, de Brakhage. O primeiro filme de fato bem acabado que fiz foi minha tese de graduação, Night Light [1975].

Você sabe, eu sou um daqueles cineastas que não tem problemas com o termo “cinema experimental”, porque isso realmente descreve parte do meu processo, parte dele, ou seja, que eu experimento, e muitas vezes filmes surgirão de uma técnica específica com a qual estou experimentando. Isso era verdade mesmo no início.

A primeira vez que tive contato com uma Bolex, eu disse: “O que é esse pequeno entalhe com um T?” Era para o tempo de exposição. Eu tinha um rolo de filme, e mantive o obturador aberto por alguns segundos em alguns quadros, e quando revelei a filmagem fiquei tão emocionado com esses dois segundos que fazer exposições longas se tornou uma obsessão por anos. Night Light era basicamente uma investigação de tempos de exposição, influenciadas pelo Fire of Waters [1965] de Brakhage. Não tenho certeza se Brakhage fez experimentos com o tempo de exposição nesse filme, mas descobri afinidades entre o efeito de tempo de exposição em que comecei a trabalhar, a dinâmica das tempestades de raios no filme e os ritmos de algumas cenas noturnas de guerra que eu acho que vi no Prelude to War [1942] de Frank Capra. Tudo isso acabou levando a Nocturne [1980, revisado em 1989].

Antes que as impressoras ópticas JK se tornassem amplamente disponíveis, a refotografia era um processo importante. É claro que Tom, Tom estabeleceu esse método e uma sensibilidade que instruiu muitos trabalhos realizados em Binghamton, inclusive o meu. Comecei a refotografar coisas na parede, usando um projetor Bolex que podia reduzir a velocidade do filme para cinco quadros por segundo – uma proto impressora óptica. Também refilmei visores de super-8 e outras coisas do gênero.

Todo mundo parecia amar Night Light, e eu saí de Binghamton com honras. De fato, depois que saí da escola, esse filme foi minha primeira locação – de Ken. Eu ainda tenho a fatura.

Na verdade, durante muito tempo não distribuí meus filmes. Muitos de nós éramos muito reservados em relação à nossa produção. Foi só quando terminei a pós-graduação, em 1980, que comecei a sentir a necessidade de distribuir meu trabalho. Passei meus anos de pós-graduação trabalhando principalmente em The Bride.

Depois que me formei em Binghamton, morei alguns anos em Rochester, Nova York, e continuei fazendo filmes, e depois escolhi o Massachusetts College of Art em Boston para a pós-graduação – porque Dan Barnett estava lá e mais tarde Saul. A primeira coisa que fiz foi grudar na nova impressora óptica JK do departamento – e nunca mais larguei! Todos os meus filmes foram feitos em impressora óptica.

Desde o início, eu sabia que não poderia fazer o que Stan [“Stan”, daqui em diante, refere-se a Stan Brakhage] fazia: eu não podia filmar minha vida e disponibilizá-la para distribuição. Eu era muito mais reservado e me senti envergonhado com o ato de filmar no mundo. Eu realmente não me sinto confortável filmando pessoas, ou mesmo filmando entre pessoas. Eu gravei muitos filmes caseiros Super-8 e de vídeo, mas sempre os mantive como filmes caseiros.

Para mim, a impressora óptica é uma maneira de rever o mundo bidimensionalmente, com outra camada de distância estética. Há algo sobre o processo de refotografia no nível do quadro que está em sintonia com a minha personalidade; tem a ver com uma espécie de introversão artística e com a ideia de trabalhar com uma secreta máquina mágica.

Quando criança, fui atraído pela ideia de criar pequenos mundos. Brinquei com modelos de super-heróis e criei pequenos cenários de filmes nas paisagens da minha cama. Além disso, em seu esforço para me fazer médico, meu pai me comprou microscópios e conjuntos de química. Eu acho que olhar através desses microscópios para o movimento de organismos minúsculos em slides, um após o outro, levou a – ou pelo menos alimentou – meu amor por espiar pelo “corredor” da impressora óptica e pela minha estética quadro a quadro.

MacDonald: Os conjuntos de química provavelmente alimentaram seu interesse em fazer transformações químicas de imagens.

Solomon: Isso mesmo! [Risos.] Em vez de fazer química orgânica para ajudar a humanidade, decidi usar uma estranha ciência para ajudar a mim mesmo.

Lembro-me de Saul Levine dizendo, meio de brincadeira: “A impressão óptica é para pessoas que não conseguiram fazer de primeira”. De certa forma, isso é absolutamente verdade para mim. Eu tenho uma fase primária em que filmo no mundo e uma fase secundária em que revejo e transformo aquilo que filmei.

Com Passage of the Bride, alguém me deu um único rolo de um filme caseiro de 16 mm feito nas décadas de 1920 ou 1930. Era um filme de casamento que aparentemente incluía imagens da lua de mel.

MacDonald: A doca e os nadadores?

Solomon: Isso mesmo. Fiquei totalmente fascinado com o momento em que a mulher corre pelo gramado e fiquei vendo e revendo aquele rolo, e finalmente o coloquei na impressora e comecei a trabalhar. Passei um ano gerando material a partir desse rolo de cem pés e acabei com algo como dois mil pés de material. Fiz tudo o que podia fazer: bipack com uma variedade de imagens elementares; diminuí a velocidade; apressei; ampliei; refotografei várias gerações como em Print Generation [1974] de J. J. Murphy – um filme que nunca vi.

MacDonald: Há vários momentos em seus filmes que me lembram de Print Generation

Solomon: Certo. Fico feliz por nunca ter visto o filme, porque ele continua vivendo na minha imaginação.

Agora, sempre que segui uma estratégia como a refotografia por gerações, não estava perseguindo uma ideia formal ou estrutural; Eu estava tentando criar mais ressonância metafórica no material através da ideia de recorrência existencial e ciclos, tema e variação. Eu fui para a escola durante o auge das “Guerras do Cinema Estrutural” – meu filme (inédito) – uma piada interna – Rocket Boy vs. Brakhage [1980], é uma paródia da natureza acadêmica desse debate e das justas intelectuais que ocorreram: Brakhage versus Snow, e assim por diante. Lembro-me de ver todos esses filmes estruturais na faculdade e eu tinha cadernos cheios de ideias para filmes estruturais – mas fico feliz por nunca ter feito. Muito poucos filmes estruturais mantiveram sua ressonância para mim, mas alguns – Wavelength [1967] e Serene Velocity por exemplo – são surpreendentes e sobrevivem além do seu uso como modelos para os teóricos do cinema.

MacDonald: Na verdade Print Generation é tão incrível quanto qualquer um desses.

Solomon: Eu preciso vê-lo.

De qualquer forma, depois da alegria puramente experimental de retorcer variações do material, fiquei obcecado com essa imagem do casamento enquanto suas possibilidades metafóricas se abriam lentamente. Na edição, gradualmente encontrei uma história oculta relacionada à minha própria vida. De certa forma, a narrativa é importante em todo o meu trabalho. Eu vim para o cinema experimental a partir de um verdadeiro amor pelos filmes narrativos de Hollywood. Eu estava e ainda estou emocionalmente envolvido com a experiência do filme narrativo. Mas acho que sua ressonância emocional geralmente não é muito profunda e rapidamente desaparece à medida que a hipnose da identificação se dissolve.

Eu também achei muito do cinema experimental meio cabeçudo demais, ou só cabeça; não chegava abaixo do pescoço. Eu queria fazer filmes que você pudesse levar para casa com você e que continuariam a ressoar enquanto eles estivessem vivos na memória; Eu queria algo da experiência emocional que todos nós temos com o filme narrativo, mas sem a vergonha e a decepção pós-hipnótica. É claro que os grandes filmes narrativos, como os de Ozu, Bresson ou Dreyer, criam lágrimas genuínas e conquistadas sem vergonha, porque são meditações na forma – e conteúdo – transcendental.

Nos filmes, sinto que frequentemente me perco no mecanismo de identificação, que é muito diferente da contemplação estética da forma que experimentamos com as outras artes. Não que isso não seja agradável – pode ser uma ótima experiência; mas é fundamentalmente diferente do que eu quero fazer. Há uma verdade dramática que resulta de ótimas atuações – na verdade, à medida que envelheci, fiquei mais interessado em boas atuações do que na técnica convencional de cinema. Eu pouco me importo com o movimento de câmera. Quando vejo uma grande atuação nos filmes, geralmente fico muito emocionado. Mas sempre soube que não tinha interesse em dirigir atores e forjar narrativas – grande parte desse processo parece ser apenas sobre execução.

Meus filmes surgem do desejo por profundezas emocionais que vivencio nos grandes filmes narrativos, mas sintetizadas em uma forma econômica e poética, usando imagens alegóricas e metáforas audiovisuais. Então comecei a procurar materiais de arquivo para me ajudar a manter algum senso de narrativa – porque soube imediatamente que não podia dirigir pessoas, dizer a elas o que fazer e dizer e depois acreditar no material. Como cineasta, sempre me identifiquei muito mais com a experiência do artista solitário pintando ou escrevendo um poema ou compondo músicas a partir de alguma necessidade pessoal íntima, do que com a natureza colaborativa do processo de produção industrial de cinema.

Ken foi fundamental para mim em usar found footage, porque ele podia procurar material em latas de lixo e lojas de penhores, filmes de hospital: qualquer coisa era válida na sua busca por verdades misteriosas e frequentemente não intencionais. Isso se concretiza perfeitamente em seu Perfect Film[1985], em que tudo o que ele precisou fazer para revelar a verdadeira história por trás daquela narrativa foi colocar aquele pedaço de filme encontrado sob suas lentes Jacobsianas. Claro, o que diferencia Ken de muitos outros cineastas que trabalham com found footage é que ele realmente ama e respeita o material original e não o trata de forma irônica, com uma postura pós-moderna pretensiosa.

Tento abordar o found footage de forma sincera, para descobrir verdades ocultas nas pessoas e eventos registrados na película. Verdades narrativas. Em The Passage of the Bride, eu estava olhando para o que aquela mulher estava fazendo e para todos aqueles homens com as mãos nos seus ombros, forçando-a para dentro do carro. Tornou-se meu Filme Zapruder.

Eu queria trabalhar biograficamente, mas de uma maneira “reprimida”. Tento submergir os significados e as referências pessoais latentes por meio de uma variedade de técnicas químicas e de impressão óptica, mas é absolutamente essencial para mim que meu trabalho parta da minha vida. Por exemplo, eu e minha namorada de colegial e de faculdade finalmente terminamos quando chegamos na questão de se casar ou não – e isso influenciou a realização de Passage of the Bride. No início e no final do filme, o nadador masculino está sozinho, nadando no grão do filme. Eu vi essa figura como eu mesmo, em uma espécie de montagem dialética com a narrativa do casamento da Noiva.

Por outro lado, embora esse tipo de narrativa autobiográfica oculta tenha sido extremamente importante para mim ao fazer o filme, não é necessária para a apreciação do filme. Pelo menos espero que não. A premissa de todo o meu trabalho é que existe um significado pessoal, mas também espero que haja verdade emocional suficiente para que o significado se expanda mesmo que você não conheça as informações biográficas específicas.

Finalmente, em The Passage of the Bride, há também uma subcorrente metafórica do “Grande Vidro” [La mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Le Grand Verre, 1923] de Duchamp e de seus mitos da Noiva e do Solteiro, pelos quais eu estava muito interessado na época.

MacDonald: What’s Out Tonight Is Lost [1983] é uma combinação bizarra de imagens.

Solomon: O título vem de um verso de um poema de Edna St. Vincent Millay, mas o poeta John Ashbery – particularmente seu período intermediário: A Wave e Houseboat Days, ótimos livros – foi uma grande influência no estilo e no sentimento do filme. Ashbery tem esse tom calmo, sensível e prosaico, que parece tão cotidiano e “direto ao ponto”, mas ele continuamente faz essas curvas inesperadas, e você não tem certeza para onde ele está indo, por que ou como explicar aquelas estranhas justaposições. Mas ao final do poema elas parecem absolutamente certas. Era onde eu queria chegar.

Eu também tinha me interessado em deixar de usar a montagem no sentido tradicional. Os cortes secos pareciam brutais para mim. Quando eu estava na faculdade, fiquei bastante impressionado com a excitação cinética da montagem soviética, mas gradualmente senti que aquele tipo de montagem era um beco sem saída, especialmente dada a ironia do pesadelo de Eisenstein: que seu método marxista dialético se tornou a grande ferramenta do capitalismo tardio, particularmente em comerciais de televisão e videoclipes. A montagem radical, que fora um domínio exclusivo da vanguarda e uma fonte de grande invenção e riqueza, tornou-se clichê e brutal, algo próximo da guilhotina – cortando a cabeça de todos.

Eu queria suavizar as justaposições de imagens e fiquei muito intrigado com o uso de dissolves; quase todo o meu trabalho está envolvido na tentativa de encontrar novas maneiras de dispor uma imagem significativamente seguida a outra. Aprendi bastante com alguns momentos maravilhosos de filmes narrativos que usam dissolves muito poderosos, não apenas como indicativo de deslocamento espaço-temporal, mas como uma metáfora gráfica. A Place in the Sun [1951, George Stevens] e o Dr. Jekyll and Mr. Hyde[1932, Rouben Mamoulian], por exemplo, têm fantásticos dissolves metafóricos.

Então, quando eu estava fazendo What’s Out Tonight Is Lost, fiquei muito interessado em usar dissolves como forma de criar continuidade e em trabalhar com a textura em geral como uma espécie de atmosfera emocional, de modo que, conforme as texturas mudam, o sentimento também muda. Esse filme, como tantos outros, é sobre perdas iminentes.

MacDonald: Eu tive uma experiência mais longa com The Secret Garden do que com qualquer outro filme seu. Por um longo tempo, tudo o que pude ver no filme foram os resultados da técnica, que são impressionantes. Eu ficava sentado e pensava: “Uau, olhe essas imagens!” Mas quando cheguei à segunda metade do filme, eu já tinha tido o suficiente, e minha mente divagava, e eu decidi que o problema com o filme é que ele é pura técnica .

Continuei voltando ao The Secret Garden e me envolvi em dois outros níveis. Um envolvia os materiais originais com os quais você estava trabalhando: em um momento, vemos o título “O Mágico de Oz” e percebemos, mesmo que não saibamos quais são todas as fontes, que elas podem ser e provavelmente são filmes populares identificáveis. Então fiquei imaginando se deveria fazer essas identificações e como você poderia usá-las. O terceiro nível – e isso finalmente me atingiu – é que é uma narrativa de Queda do Éden. Claramente, há uma maçã sendo oferecida na metade do filme, após a qual você passa de um mundo de luz para um mundo de trevas. Olha o tempo que levei para chegar a essa narrativa mítica simples…!

Solomon: Mas essa revelação é o tipo de deleite e compreensão que advém do trabalho com ambiguidades criativas e expressivas, tanto na forma como no conteúdo. Felizmente, cada visualização revelará algo novo, no nível macro ou micro. O mesmo vale para a melhor poesia, pintura e música. Revelações e recompensas vêm com encontros repetidos e estudo mais profundo. Até a peça mais simples de Bach me parece totalmente complexa.

Eu vejo e revejo muito meus filmes, então tento construí-los para durar. Nós, cineastas experimentais, temos esse trabalho estranho em que damos uma volta com nossos filmes, mostramos e dizemos: “Alguma pergunta?” Imagine pintores fazendo isso! Na verdade, eu gosto muito dessa experiência – novamente, talvez ao contrário de uma geração anterior de cineastas que geralmente eram defensivos e desprezavam as perguntas do público. Claro, eu entendo o porquê: eles tiveram que travar uma boa luta e abrir espaço para esse tipo de filme. Eles prepararam o terreno. Mas minha geração teve uma concepção diferente da apresentação: não precisávamos nos ver como defensores da arte ou como missionários. De qualquer forma, eu sei que vou assistir meus filmes toda vez que viajar com eles, o que é muito, então eu os faço de uma maneira que possa me interessar a cada nova exibição.

Parece que há dois lados em ser artista: a responsabilidade pelo trabalho no ato de fazê-lo; e o aspecto social de mostrar e comentar o trabalho, que é secundário. Como todo mundo, eu quero ser amado, e quero ser entendido, e quero que meus filmes sejam amados e entendidos. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de trabalho que sempre me atraiu é precisamente o tipo de trabalho que você não capta na primeira vez, mas que, apesar de não captar, você percebe autoria e intenção verdadeiras.

John Ashbery é o exemplo perfeito. Li e reli seus poemas – mas nunca sinto que posso fechar a porta de muitos deles. “The Road Not Taken”, de Robert Frost, é um poema adorável, de certa forma perfeito, mas acho que eu o captei – e eu realmente não preciso voltar nele novamente, exceto por uma visita ocasional a uma parte específica. Gosto da sensação de que, mesmo que não entenda o que a obra está tentando fazer, sinto que faz. Quando você assiste a um filme de Brakhage, você nota um senso de autoridade, uma vontade, a luz guia da intenção, e precisa confiar que ele sabe o que está fazendo mesmo que você não consiga decodificar o filme plano por plano ou mesmo chegar a um entendimento claro de sua forma geral.

Assistir a filmes é como estar no banco de passageiro de um carro. Em um determinado momento durante o The Secret Garden, você decidiu sair do carro – mas se você sentiu que havia algo no filme que o faça voltar, e se isso levou lentamente a algumas revelações sobre o filme, estou satisfeito.

A maioria dos filmes é feita para terminar após a primeira visualização. Fui projetista de cinema por quase dez anos – dirigi uma rede de cinemas em Boston para viver – e podia assistir qualquer coisa uma vez, mas muito raramente podia olhar pela janela da cabine de projeção naquele mesmo filme novamente. A maioria dos filmes que eu projetei evaporou após o consumo inicial.

MacDonald: Então, qual foi a técnica que guiou The Secret Garden? Você fez experimentos químicos no material?

Solomon: Não há nenhuma manipulação química das imagens.

Eu não tinha uma ideia preconcebida de que queria fazer algo sobre A Queda. Eu tinha uma lente peculiar; quando você ajustava o diafragma até uma abertura específica, um certo tipo de difusão “indesejada” acontecia. Eu experimentei essa lente em uma variedade de imagens e depois modifiquei a lente de várias maneiras. Todas essas imagens prismáticas no início do filme vem de manipular a luz com uma variedade de técnicas ópticas. Olhando através da Bolex, no corredor da impressora óptica, comecei a ver coisas interessantes acontecerem e, como um cientista, experimentava materiais diferentes. Descobri que certas composições de alto contraste funcionavam melhor para produzir efeitos que me interessavam.

E então eu descobri que um amigo meu tinha uma bela cópia em 16 mm de O Mágico de Oz [1939], e ele estava disposto a me emprestar. O Mágico de Oz foi um filme primordial para mim quando criança, como é para muitas pessoas. Me encheu de pesadelos, mas eu adorei. Todo ano eu assistia em preto e branco e fiquei impressionado quando finalmente o vi colorido.

Então comecei a brincar com essas imagens utilizando essa técnica, e as imagens voltaram com uma qualidade difusa e brilhante e, junto com algumas imagens de luz na água e luz através das árvores, me encontrei no Jardim do Éden; então comecei a pensar em O Mágico de Oz como uma versão clássica da expulsão do Paraíso e da busca por Deus.

O próximo passo foi que alguém me deu algumas sobras de preenchimento de som – material usado para fazer o corte do som, geralmente imagens que as pessoas jogam fora – de uma das versões comerciais de The Secret Garden (embora tivesse legendas em inglês, acho que é a versão de 1949 com Dean Stockwell e Margaret O’Brien). Comecei a experimentar com isso e criei minha própria versão do que se tratava (nunca li o livro e nunca vi o filme contemporâneo). No meu filme, a maioria dessas imagens de Secret Garden é vista durante a segunda metade – e também logo no início: as legendas “once upon a time” e “tell me a story”.

No final da parte paradisíaca do meu filme, você vê Jack e Jill correndo ladeira abaixo – imagens tiradas dos filmes caseiros de meu pai em algum lugar do interior de Nova York. Meu pai fazia filmes caseiros, e ele produzir e projetá-los sempre me pareceu algo mágico. Não era como hoje, quando as crianças podem colocar fitas de vídeo no videocassete. Meu pai teve que montar todo um aparato; foi um evento raro e emocionante. Ah, o cheiro almiscarado daquele projetor Bell & Howell de 8 mm! Uma experiência particularmente formativa foi quando ele mostrou imagens do meu cachorrinho cagando no gramado e depois correu para trás. Minha irmã e eu achamos aquilo infinitamente maravilhoso. Em certo sentido, a impressão óptica é apenas a minha versão do meu pai executando o projetor ao contrário e fazendo com que a merda voltasse para o traseiro do meu cão.

Então a história começou a vir para mim depois que o material voltou. Quando eu estava fazendo The Secret Garden, minha mãe estava muito doente e há um tema inteiro sobre a mãe ausente no filme. Quando meu filme chega à seção do Secret Garden – em que começa a bruxulear [flicker]- em todo o material foi feito bipack com variações de água, outra alusão bíblica: primeiro, o Jardim, depois a Queda e, no final, o Dilúvio. O que se parece com cidades em chamas no final é apenas um pequeno riacho no norte de Nova York que filmei e depois ampliei com minha técnica até parecer o fim do mundo.

Você tocou em algo que é um problema em potencial no meu trabalho. Muitas vezes, quando faço uma exibição, a primeira pergunta é geralmente: “Então, como você fez isso?” Eu sempre espero que minha técnica tenha um propósito expressivo e não seja apenas uma maneira de dizer: “Olha, mamãe, sem as mãos!” Os cineastas na platéia (e, ao que parece, a maioria do meu público são cineastas) costumam se distrair com a técnica. Eu acho que isso desaparece depois de visto repetidas vezes.

MacDonald: Não sei se isso desapareceu completamente. Muitas vezes, seus efeitos são tão incomuns que o espectador não pode deixar de se perguntar como eles são feitos.

Solomon: As pessoas me pedem fórmulas químicas e coisas do tipo, mas prefiro não enfatizar a técnica quando se trata do significado e da importância do meu trabalho. Certa vez meu amigo Mark LaPore me disse, depois de ver uma imagem minha: “Nunca me diga como você fez isso!” Eu acho que prefiro esse tipo de resposta. Mas, basicamente, eu apenas experimento com diferentes fórmulas e diferentes variações químicas. Eu tenho um método de fazer várias cópias do material em que trabalho, para tentar algo e, se não funcionar, poder tentar outra coisa. Eu amo a parte experimental de gerar imagens. Às vezes chego em algo completamente inesperado e, com base no que aconteceu, tentarei outra variação – deixo secar de outra forma ou jogo outra coisa na mistura.

MacDonald: A impressora óptica permite refilmar parte de um quadro ou um quadro inteiro?

Solomon: Isso. Aliás, quando estou filmando no mundo, muitas vezes penso em como vou reenquadrar a imagem quando imprimi-la.

A impressora óptica tem sido a forma que encontrei de me desvencilhar de Brakhage. Outra noite eu estava conversando com Nick Dorsky sobre o conceito de angústia da influência, de Harold Bloom. Quando eu estava começando, Brakhage (e muitos outros do cânone, como é) parecia ter explorado muitos territórios. A impressão óptica proporcionava um caminho que parecia em aberto.

Muitos cineastas usam a impressão óptica para fazer análise: eles reenquadram algo, diminuem a velocidade e congelam o quadro – evidenciam-o opticamente. Estou usando a impressora óptica principalmente como um meio de transformar ou amplificar a luz, controlar cores e reformular a realidade. A sequência da ampliação da fotografia em Blow-Up [1966] de Antonioni foi uma cena primordial para mim: continuo explorando imagens na esperança de encontrar o corpo!

MacDonald: Essa é uma metáfora particularmente boa para o seu trabalho, porque em Blow-Up a questão é que não sabemos exatamente o que estamos vendo.

Solomon: É exatamente isso.

MacDonald: Em um nível, The Secret Garden sugere uma história mítica de perda da inocência, mas você também está descobrindo, em artefatos decadentes da cultura, essa nova experiência – então em um certo sentido, o filme está reacessando um tipo de Jardim dentro da “Queda” da ruína. Nesse nível o filme é uma parábola modernista sobre criatividade ser a resposta: você reacessa o Céu através do cinema, uma vez que caiu e sabe que há um Céu de onde cair.

Solomon: É uma colocação muito bonita e me lembra os parágrafos iniciais de Metaphors on Vision do Brakhage. Sim, acho que meu filme expressa um anseio por êxtase. Em The Secret Garden, imaginei que Deus (e há uma representação de Deus, pelo menos para mim: o homem de sobretudo que vai embora no final) seria realmente bonito demais, luminoso demais, para ser visto . Eu queria criar um filme em que a luz fosse tão forte que saísse da tela, ao longo do eixo z, para dentro da sala e então de volta para o projetor. Isso reflete meu profundo anseio de ter e criar uma experiência espiritual e extática com o cinema. Para mim, o cinema é um substituto para a experiência religiosa. Tenho opiniões embasadas sobre questões sociais, mas não tenho muito interesse em lidar com elas nos meus filmes; mas o anseio por uma experiência transcendental, por Mistério, está absolutamente no coração do cinema para mim. E digo isso na grande tradição da América-Nova Inglaterra, por mais absolutamente fora de moda que possa ser, nestes nossos tempos pós-modernos.

MacDonald: Remains to Be Seen e The Exquisite Hour parecem intimamente relacionados.

Solomon: Eles foram feitos quase ao mesmo tempo. Os Super-8s originais ainda estão em distribuição. São as versões de câmara desses dois filmes. As versões de 16mm fazem coisas interessantes, mas você perde um senso de detalhes e intimidade. E, claro, o som no Super-8 é magnético, que tem uma certa qualidade.

Fui convidado a mostrar o Super-8 original de The Exquisite Hour na noite de abertura da mostra Big As Life no MoMA. Acabou sendo a experiência clássica do Super-8. Havia uma casa cheia das pessoas mais importantes do cinema experimental em Nova York, incluindo todos os meus amigos e colegas cineastas – um dos melhores locais em que já exibi. Meu filme foi marcado como o último da tarde. Durante toda a tarde, tudo correu perfeitamente – mesmo com os projecionistas ajoelhados, executando os projetores de 8 mm – até The Exquisite Hour, quando, de repente, não havia som. Corri de volta para a cabine e lá estava Steve Anker, ensopado com o suor de milhares dessas projeções, tentando freneticamente resolver as conexões. Enquanto Steve pelejava, fui para o público e disse: “Toda vez que quero largar o Super-8, sou tragado de volta!”

Mas no final, o filme parecia incrível. O som da versão Super-8 foi mixado de forma muito grosseira durante uma maratona de mixagem com um amigo. Quando o filme foi ampliado para 16mm (essas cópias em 16mm foram as primeiras em que pude usar o som e a mixagem digital), decidi voltar ao que lembrava do som, sem realmente verificar a versão Super-8, e remixei-a do zero. Algumas coisas foram perdidas e outras ganhas.

MacDonald: Você via The Exquisite Hour e Remains to Be Seen como peças complementares? Os dois se concentram em uma figura que parece estar morrendo e, nos dois casos, há uma mistura do que parece ser flashback, fantasia e fluxo de consciência.

Solomon: Sim. Remains to Be Seen foi um processo longo e trabalhoso, devido a todos os tratamentos químicos e coisas do tipo. Então eu fiz The Exquisite Hour quase que como uma libertação – uma das experiências criativas mais mágicas da minha vida – em alguns dias (todos os dissolves foram feitos na câmera). Normalmente, meus filmes são muito trabalhados em termos de edição, mas esse foi muito intuitivo e quase completamente montado na câmera.

Ambos os filmes foram feitos em resposta ao falecimento de minha mãe após uma longa doença (cerca de cinco anos). Fui à Flórida várias vezes para vê-la e filmei um monte de material de tipo-documental: lente grande angular, foco nítido, preto e branco, sem interferência química. Eu me senti terrível filmando-a – ela odiava ser filmada – mas eu tinha essa necessidade primordial de preservá-la de alguma forma. Nunca consegui fazer nada com essa filmagem, o que é muito revelador.

Penso no Remains como sendo marrom alaranjado e amarelo ocre, e no The Exquisite Hour como azul de Cornell , então eles eram complementares em termos de cor.

MacDonald: Então, nenhuma das imagens desses dois filmes é realmente dos seus pais?

Solomon: Toda vez que eu olhava as filmagens da Flórida, o referente ostensivo era tão forte – era muito a minha mãe e não filme – que eu não conseguia trabalhar com isso. A estética era irrelevante. Foi quando eu soube, de uma vez por todas, que não poderia filmar minha vida como Stan e outros fizeram.

Minha mãe morreu na mesa de operações, então muito do Remains to Be Seen é sobre ruir. Desde o início, você ouve o som da máquina de respirar, que “rima” com os limpadores de pára-brisa. Durante aquelas cenas de carro pelo Centro-Oeste, você vê palheiros, que me parecem caixões – de novo, eu realmente não tinha ideia do que pretendia com essas imagens quando fiz o filme, mas cheguei a ter todos os tipos de interpretações disso.

Remains to Be Seen começa com a imagem do ciclista: a câmera o segue pela paisagem – imagens de um camponês vietnamita tiradas de um documentário sobre o Vietnã com o qual eu estava muito impressionado. Essa se tornou a imagem central sobre a qual todo o resto girou em torno.

Como já deve estar claro, geralmente começo como uma espécie de caçador-coletor. Então eu vou para a impressora óptica. Meu avô era o clássico alfaiate judeu e trabalhou debruçado sobre uma máquina de costura a vida toda. Quando trabalho na impressora óptica (depois na moviola e, por fim, o som, no computador), sinto que invoco a antiga vocação judaica da costura!

Na verdade, minha mãe aparece em Remains to Be Seen, mas é muito obscuro. Em uma tomada dos filmes caseiros de meu pai, você vê pessoas atravessando uma passarela sobre a água – o Ausable Chasm, no norte de Nova York. Estou segurando a mão da minha mãe. Na minha opinião, a água é o Estige, uma ponte para o “Outro Lado”.

Eu sempre fico emocionado nessa parte quando vejo o filme.

MacDonald: Quando você está montando as várias partes de um filme, o que exatamente mantém o filme unido? É o clima?

Solomon: clima, atmosfera, ar, emoção – um sentimento. Intuição. Respondendo ao que as imagens estão me dizendo em um nível não-verbal. “No ideas but in things” [William Carlos Williams]. Embora eu me considere um intelectual e sou de certa forma entendido e sofisticado em termos de cinema, quando estou trabalhando tento fortemente não intelectualizar demais; Tento trabalhar com o coração e a alma e responder diretamente à imagem, e não atribuir muita informação a priori. Depois que o filme está pronto, começo a vê-lo como um todo e, como qualquer outra pessoa, começo a interpretá-lo e pensar no que significa.

MacDonald: Minha experiência original com seus filmes é musical. É como se você fosse um músico da textura.

Solomon: isso certamente faz parte do que estou tentando fazer. Quando você ouve uma música, o que surge primeiro geralmente vai diretamente para o corpo, e daí para o coração e alma. Pelo menos para um ouvinte amador como eu. Depois, você pode estudar mais a fundo ou ler a partitura, e pode perceber os temas e, eventualmente, acabar encontrando a forma geral, a estrutura profunda e a arquitetura tonal.

O cinema muitas vezes é simplesmente muito óbvio para mim, muito denotativo. Em um filme convencional, o primeiro plano sempre tem esse potencial fantástico, mas, no segundo, 50% desse potencial desaparece; no terceiro, 75%. E cinco minutos depois eu sei para onde a coisa toda está indo. Michael Snow acertou em Wavelength, em termos da forma redutora e dominante da narrativa e do tempo: aquele cone invertido à medida que avançamos em direção à parede e deixamos as coisas para trás. Eu quero continuar em movimento, rumo à branca luz da iluminação. Mesmo que as coisas nos meus filmes sejam ambíguas, visual e tematicamente, e você não consiga decodificar o que está acontecendo de um plano para outro, deve haver um sentimento, uma atmosfera, uma consciência dominante que parece inevitável e correta, de modo que, a longo prazo, você permaneça com ela.

Eu senti isso profundamente com o Hart of London [1970] de Jack Chambers , que foi uma grande influência no meu trabalho, especialmente em Remains to Be Seen. Aliás, no final de Hart of London, você ouve a esposa de Jack Chambers dizer: “Você precisa ter muito cuidado”, que ele coloca em loop; e no meu filme você ouve, no limite da consciência, uma mulher dizer: “Vai dar tudo certo” – meu aceno a Hart of London.

MacDonald: tanto Remains to Be Seen quanto The Exquisite Hour usam muitos e intensos sons de maquinário-do-universo para que não haja dúvida de que as imagens que estamos vendo são, embora bonitas, também em algum nível agourentas.

Solomon: Sim, bonito e agourento. Isso parece resumir muito do meu trabalho. Eu diria que todos os sons são elementares. Fogo e água em Remains, vento em Exquisite Hour. Com Remains to Be Seen, a estrutura também é sazonal: começa no verão – você vê um nadador – e depois passa para esta seção do outono com as brilhantes folhas douradas e termina com as árvores desfolhadas no azul do inverno.

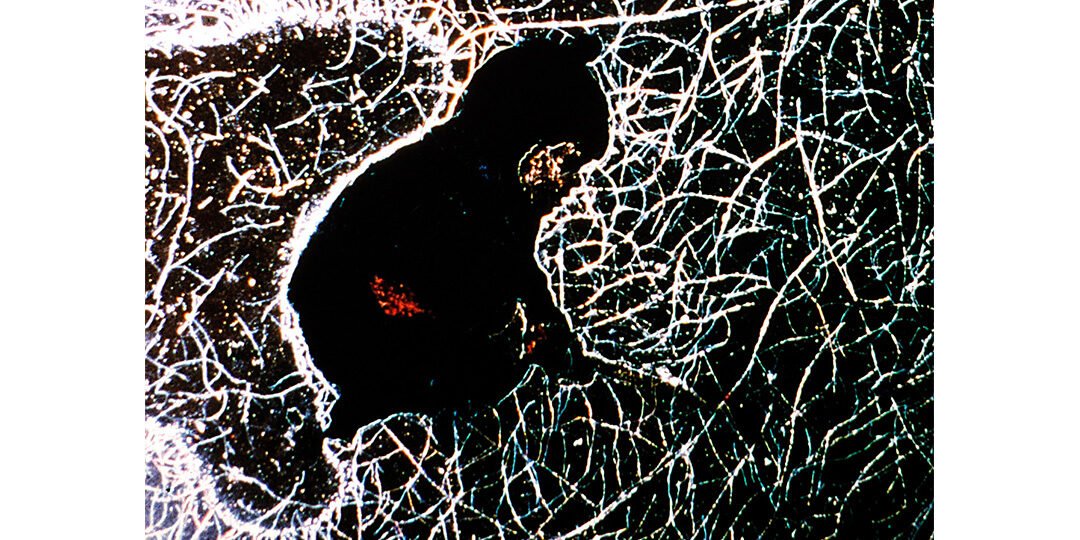

The Snowman [1995] realmente me surpreendeu. Eu pensei, quando comecei a trabalhar nele, que seria algo elegíaco como The Exquisite Hour, mas acabou sendo algo como A Tempestade. Enquanto eu trabalhava as imagens suscitavam uma espécie de “rage against the dying of the light” [Dylan Thomas], talvez uma raiva reprimida contra meu pai por me deixar órfão no meio da tormenta – daí a sequência em que você vê pai e filho em uma prancha de mergulho, e o garotinho pula no escuro e depois é visto sozinho no meio da tempestade. Muito do The Snowman é sobre a inevitável separação dos pais.

MacDonald: Quanto do que vemos em Remains to Be Seen e The Snowman é deterioração do material original? Quanto disso é a sua manipulação química do material?

Solomon: Remains to Be Seen é todo manipulação minha do material original (as árvores, cachoeiras) e do found footage (filmes caseiros, cenas de documentários).

The Snowman veio dos filmes caseiros de um dos meus alunos; já havia deterioração, provavelmente de mofo, que amplifiquei na impressora. A maneira como as linhas cercam as figuras – eu simplesmente não podia acreditar no que estava vendo! Como um campo de eletricidade nos espaços negativos entre pessoas e paisagens. Eu gostaria de dizer a todos que arranhei todas as linhas individualmente, mas não é verdade. Claro, eu fiz algumas coisas para ajudar nisso [risos] – vou parar por aqui.

Uma coisa que talvez torne meu trabalho único, até onde eu sei, é a tentativa de uma integração homogênea entre o que é imagem original e o que é found footage, de modo que é muito difícil saber qual é qual. Costumo pensar no meu material “original” como encontrado e uso as imagens encontradas como se as tivesse fotografado. Não quero nenhuma diferença irônica entre eles. Na maioria dos filmes sirvo-me de uma deterioração proposital, intencional, mas parte disso é resultado de processos naturais – rolos que ficaram encharcados de água e assim por diante.

Você falou sobre poesia e música. Eu acho que a forma é semelhante à música, na medida em que tem lirismo, textura, cor e timbre, mas as imagens e ideias que são evocadas são como as imagens e ideias da poesia imagista: metáforas, mas espero que não óbvias e bobas.

MacDonald: A estrutura do motivo é muito musical. Tudo o que vemos ressurgirá mais tarde, em um novo contexto.

Solomon: Exatamente. Mas a repetição não é uma informação narrativa, e não é apenas para fins estruturais, mas para permitir que você vá de uma ponta a outra: os contextos mudam à medida que o filme se move ao longo do tempo. Walter Pater sugeriu que todas as artes aspiram à condição da música e, no meu caso, isso parece verdade, pois a música pode criar uma aparência de sentimento humano principalmente através de formas significativas, expressivas e análogas. E quase toda música produz sentido formal usando repetição, com tema e variação. É assim que vejo a repetição de motivos e imagens em todo o meu trabalho.

A propósito, precisamos mencionar Bruce Conner aqui. Muitas pessoas que trabalham com found footage tomaram como modelo os primeiros filmes de Conner, como A Movie [1958] e Report [1967], emulando suas ironias afiadas sobre a cultura moderna. Eu tomo como modelos os trabalhos posteriores, especialmente Take the 5:10 to Dreamland [1977] e Valse Triste [1979] – filmes muito pessoais que vêm da biografia de Conner, mas que estão cheios de inevitabilidades ambíguas: mesmo que você não saiba por que plano B vem após plano A, há uma inevitabilidade no fluxo que parece adequada, que tem uma cadência perfeita. Eu sinto que The Exquisite Hour também tem isso.

MacDonald: é um trabalho extraordinário…

Solomon: É o meu único filme que me parece absolutamente certo do começo ao fim.

The Exquisite Hour tem um prólogo inicial de filmes mudos dissolvendo uns nos outros, algo com o qual eu vinha experimentando anos antes. Originalmente, o experimento não tinha rima ou sentido; eu só estava interessado em costurar os pedaços, quase por acaso. Mais tarde, os resultados pareciam se encaixar perfeitamente no The Exquisite Hour, que é uma elegia para os moribundos e para o próprio cinema. A propósito, todas as imagens da morte devastadora são de vídeo – embora essa não fosse minha intenção quando gravei esse material.

MacDonald: Há uma imagem impressionante de um homem ou uma mulher olhando algo em chamas. . . o que é isso?

Solomon: é de um filme antigo de um mágico e sua assistente em chamas. Nem vi o filme original de onde tirei essa imagem. Eu estava olhando o material e pensei: “Oh, é uma ótima imagem”. O que isso significa? Muitas coisas, incluindo algo sobre alteridade, uma mulher em chamas e o cinema como um ato de conjuração e desaparecimento.

Na metade, o filme fica preto, e o som que ouvimos é uma gravação do meu avô deitado em uma cama de hospital – feito disfarçadamente com um dos primeiros walkmans. Ele tinha mais de noventa anos e acabara de perder a esposa. Ele falava por meio de aforismos: “É uma montanha alta e difícil de escalar”, “Eu nunca vou superar isso, nunca”, “Ela era um anjo”. Usar a voz dele dessa maneira me pareceu muito arriscado, mas eu queria que essas palavras fossem evocadas no filme e não suportava colocá-las sobre nenhuma das imagens.

MacDonald: a forma com que você lida com os filmes antigos parece nos levar de volta à transformação cultural que ocorreu na virada do século passado com a invenção do cinema. Depois, há uma seção de natureza que tem uma relação muito diferente com quem quer que seja a pessoa que está morrendo. Então, depois da passagem em que há apenas voz sobre tela preta, vamos aos filmes caseiros e, finalmente, voltamos à natureza novamente. Cada uma dessas seções é uma evocação de uma parte diferente do nosso desenvolvimento.

Filmes antigos – minha vida gira em torno de ver filmes, muitas vezes mais do que coisas que realmente estão acontecendo! Ver King Kong [1933] quando criança, sem meus pais, e não sair correndo do cinema quando fiquei assustado, foi uma experiência de amadurecimento absolutamente crucial para mim, e criou um desejo duradouro de ir aos cinemas e ver algo que me assusta, em um nível ou outro. A morte de minha mãe faz parte da textura da minha vida, mas, surpreendentemente, não olho para trás como um momento crucial. Em um grau surpreendente, nós somos nossas experiências com a mídia.

Em The Exquisite Hour, duas histórias fundamentais das quais todos fazem parte – nossa história inicial com as mídias e nossas interseções com o que chamamos de “natureza” – precedem o que normalmente consideramos nossa história mais importante: a história de nossa vida doméstica.

Solomon: Essa é uma maneira interessante de ver e muito apropriada ao meu trabalho.

MacDonald: Quem é aquele deitado na cama? Foi você que filmou?

Solomon: Filmei aquele homem com uma longa lente zoom através da janela de uma casa de repouso, a uma quadra da minha casa em Boston. Fico um pouco envergonhado em admitir que voltei todas as noites por não sei quanto tempo, mas me senti totalmente obrigado a fazê-lo e senti uma grande empatia pelo homem. Sinto que talvez eu tenha dado a ele um significativo lugar de descanso no meu filme.

MacDonald: Ironicamente, isso meio que reverte um gesto típico do cinema: normalmente estamos espiando romance ou violência; aqui estamos espiando o Inevitável.

Solomon: E ele está tão só. No meio do filme, ele é alimentado por uma enfermeira (e o que você ouve na trilha sonora naquele momento é uma garotinha cantando, como se estivesse cantando do lado de fora da janela dele – na verdade, uma garota hassídica cantando do lado de fora da casa dos meus pais à noite, que gravei há muito tempo). Mais tarde, o homem levanta o braço, algo como Keir Dullea em 2001: A Space Odyssey [1968] apontando para o monólito, e você ouve, muito sutilmente, o som de um barco rangendo. Ele continuou levantando o braço, morrendo assim por trás das grades, sempre apontando. Uma noite voltei e o quarto estava vazio.

Outra coisa sobre found footage: os fabricantes de lentes, a Kodak, toda a indústria, trabalharam para tornar a reprodução cinematográfica da vida cada vez mais real, no sentido superficial. O som surround Dolby faz parte disso (embora, na verdade, o Dolby torne o filme inteiro mais plástico, menos realista para mim). Sou uma espécie de arqueólogo ao contrário: tento descobrir verdades nesses artefatos jogando a terra de volta neles. Eu enterro as coisas ao invés de escava-las. Para mim, found footage têm sido uma maneira de desvendar verdades perdidas.

Em Clepsydra, grande parte do material veio de um filme educacional, How to Tell Time.

MacDonald: Eu imaginei! Haviam tantos relógios – até o carrossel se torna um relógio!

Solomon: Exatamente! Muito obrigado. E as maçanetas das portas. Quando olhei para o filme original, não conseguia acreditar em como era completamente estranho, especialmente em sua ideia de escala – a garota pequena e esse relógio grande. Então estou jogando com um baralho de cartas freudianas nesse filme. Para mim, o interior da casa está cheio de horrores, e quando ela sai de casa no final, é como sair da Casa de Usher. O que o filme sugere é um trauma de incesto; não é direto, mas está lá.

MacDonald: Há uma cachoeira em Clepsydra? Tenho dificuldade de identificar algumas das imagens.

Solomon: Sim. Boulder Falls. A maior parte das imagens desse filme é bipack com imagens de água de algum tipo. Fotograficamente, eu colocava a cachoeira sobre as imagens e depois as tratava.

MacDonald: Às vezes parece pintura a spray.

Solomon: Parte é. Sprays diferentes.

MacDonald: Você usou a mesma cachoeira em Remains to Be Seen?

Solomon: Não, lá é Yosemite Falls. Em Remains to Be Seen eu sempre vejo a cascata existindo entre o cirurgião e o paciente – um véu de lágrimas.

MacDonald: Há outra imagem em particular que não consigo entender. A primeira imagem é a menina dormindo, então a câmera sobe e tem essas mulheres andando; é a terceira imagem que não consigo identificar.

Solomon: A primeira imagem é na verdade um garoto dormindo – o garoto que entra no ônibus no final do filme. A imagem a que você está se referindo é pessoal; é a pessoa a quem o filme é dedicado. Na verdade, eu me perguntei se essa imagem poderia ter sido um erro artístico no trabalho. Também reaparece ao contrário como a penúltima imagem. A câmera amplia o zoom no início e diminui o zoom no final. Estamos olhando para alguém com quem tive um relacionamento na época, uma vítima de incesto. Ela está dormindo e há sombras de venezianas em seu rosto. De fato parece diferente do resto do material desse filme, e sempre pareceu um pouco fora do corpo principal do filme e também muito explicitamente referencial.

MacDonald: Walking Distance me parece uma espécie de filme de pesadelo, talvez até sobre o Holocausto, uma visualização do inferno.

Solomon: Totalmente, mas deixe-me voltar um pouco e falar sobre os “Twilight Psalms” em geral.

Primeiro de tudo, o tema apocalíptico parece perpassar todo o meu trabalho – desde o final de Nocturne até a última cena em Remains to Be Seen e a tempestade de poeira em The Exquisite Hour. Em Remains, há o clarão cósmico apagando os dois personagens na praia. The Secret Garden às vezes parece um dilúvio ou uma cidade em chamas – pensava nisso como o fim do mundo. Eu não sei exatamente de onde vem essa tendência em mim e no meu trabalho, exceto que eu costumava ter sonhos recorrentes de maremotos em que eu estaria na praia e veria a onda chegando e estaria fugindo dela.

MacDonald: Eu tive minha versão desse sonho.

Solomon: Até hoje não o vi realizado em filme, exceto, devo dizer, em The Perfect Storm [2000], que apresentava falhas, embora a onda digital tenha chegado muito perto da onda dos meus sonhos. Eu sei que o sonho vem de quando eu era criança em Asbury Park e uma criança da vizinhança me empurrou para o oceano de brincadeira. Eu pensei que iria me afogar.

Mas sempre fui atraído por visões apocalípticas em geral: as pinturas de Bosch, certos tipos de filmes de terror. Então, quando cheguei à impressão óptica, foi um impulso natural avançar para o fantástico, o horrífico. Quando meus pais adoeceram e morreram, num período de três anos, isso se tornou um assunto dominante no meu trabalho por um longo tempo. Eu acho que o cinema é particularmente hábil em invocar perdas. O cinema é como uma sessão espírita: você pode conjurar espíritos, despertar os mortos.

MacDonald: Walking Distance se assemelha um pouco ao Triunfo da Morte de Pieter Brueghel, o Velho [1562].

Solomon: Sim, e também Francis Bacon e Albert Pinkham Ryder. Edith Kramer [diretora do Pacific Film Archive em Berkeley] me aplicou em Ryder, e fiquei impressionado com quão evocativas eram suas pinturas e suas texturas eternamente derretidas e rachadas. Eu sempre estive intrigado pelo escuro, pela noite.

Cheguei a um certo ponto do meu cinema em que senti que precisava enfrentar questões maiores do que minha biografia reprimida. Além disso, eu queria trabalhar em um projeto maior, um projeto sobre o milênio, embora não quisesse lidar com o peso de um único filme longo, especialmente porque eu trabalho quadro a quadro. Com 1.440 quadros por minuto, cinco minutos é um filme longo!

Estava intrigado com como Stan e outros artistas faziam o uso de séries. Por isso, pensei em fazer uma série de filmes e criei um título geral, os “Twilight Psalms”. Normalmente trabalho da maneira oposta: começo o filme e o título aparece em algum momento do processo. The Twilight Zone [Além da imaginação] foi formativo para mim; quando criança, ficava assustado e emocionado com a série. E apreciava sua qualidade moral – todo episódio era sobre uma questão moral.

Comecei a coletar episódios de Twilight Zone em laser disc e a revê-los. Eu amei alguns dos títulos, então comecei com eles. Walking Distance vem de um episódio com Gig Young, uma pessoa de quase cinquenta anos, em traje de flanela cinza, no momento da crise da meia-idade. Seu carro quebra a uma curta distância de sua casa de infância, então ele vai visitá-la e volta no tempo – vê-se quando criança e encontra seu pai. Ele tenta falar consigo mesmo quando criança; ele quer avisar o garoto para aproveitar sua infância agora porque a vida fica muito difícil. O pai finalmente o confronta e diz que precisa sair: é a hora dele, não a sua. Achei isso muito comovente, e é o tema subjacente de Walking Distance. Há um ponto no filme em que meu pai aparece e sinto que estou nadando em direção a ele.

Você conhece o trabalho de Robert Wilson?

MacDonald: Um pouco, sim.

Solomon: Eu gosto da maneira como Wilson trabalha com personagens históricos: Einstein, Poe, quem quer que seja. A pessoa histórica é um ponto de partida para seus sonhos teatrais. Isso é basicamente o que eu tinha em mente. Eu pensei que Walking Distance seria o Twilight Psalm I e que seu foco seria Harry Houdini, como um emblema do século XX. Em 1999, muitas pessoas estavam refletindo sobre o século passado, e eu estava lendo sobre Houdini e lembrando do filme de Tony Curtis, que foi poderoso para mim quando eu era criança. No começo do meu filme, você vê o verdadeiro Houdini amarrado em uma cadeira, lutando para sair, e mais tarde ele está tirando uma camisa de força. Você também vê o Houdini de Tony Curtis.

Em algum momento do processo, fui diagnosticado com uma grave condição pulmonar, e o filme mudou do meu pensamento sobre o século XX para o problema pessoal em questão. Comecei a me identificar com as imagens de Houdini, ou seja, comecei a pensar mais seriamente em minha própria morte e em como eu poderia não escapar dessa doença. Uma história sobre Houdini que me intrigou – pode ser uma lenda – foi quando o jogaram, dentro de um cofre, em um buraco no gelo, e ele não conseguiu encontrar o caminho de volta à superfície. A história é que ele respirou através desses pequenos bolsões de ar sob o gelo e ouviu a voz de sua mãe, que o guiou de volta ao buraco – e sua mãe morreu naquela noite.

Agora, não me lembro de quanto de verdade havia nessa história, mas sei que mais tarde Houdini ficou obcecado com a vida após a morte e em desmascarar picaretas que alegavam falar com os mortos. Em Walking Distance, senti como se estivesse tentando entrar em contato com minha mãe e meu pai. De certa forma, o filme foi uma oração para eles, pedindo orientação e ajuda. Ambos estão lá, assim como eu enquanto criança. Então esse era o meu assunto, como o conteúdo latente de um sonho, que ninguém saberia apenas vendo o filme. Mas o sentimento está todo lá.

O filme começa com um personagem suspenso de cabeça para baixo em uma corda, como algum tipo de casulo, e a última imagem é de um equilibrista em algum tipo de jornada, como a ascensão de Orfeu. Assim, a corda se move da vertical para a horizontal no decorrer do filme, de um fio para um chão trêmulo. O que há entre as cordas é com você.

Tecnicamente, em Walking Distance eu estava, novamente, tentando fugir da tirania do corte. Imaginei a emulsão criando o filme enquanto você o assiste, como se estivesse solta, derretida e escorrendo pela tira de filme no projetor, e às vezes coagulando em imagens que depois se dissolvem de volta ao caldo. Como o oceano de memórias em Solaris [1972, Andrei Tarkovsky]. Eu acho que é assim que a consciência funciona.

MacDonald: Nos últimos anos, você trabalhou em vários filmes em parceria com Brakhage. Como você e ele começaram a colaborar?

Solomon: Em 1991 me candidatei para um emprego que abriu em Boulder. Eu nunca tinha realmente encontrado com Stan, apesar de obviamente tê-lo visto exibir filmes muitas vezes. Como parte da minha entrevista, havia um almoço. Eu estava muito nervoso. Não sabia o que esperar e principalmente não sabia o que esperar dele em relação ao meu trabalho. Acho que a surpresa mais bonita da minha vida artística foi a resposta de Stan quando o encontrei: ele estava com os braços bem abertos para um abraço.

Nossa colaboração começou como dois caras em uma cidade pequena, sem mais nada para fazer. Inicialmente, eu estava apenas tentando ajudá-lo com alguns problemas financeiros que ele estava tendo devido a todas as impressões ópticas que estava fazendo na Western Cine. Eu tinha uma impressora óptica em minha casa, então ele veio e trabalhou lá. Inicialmente, pensei que estava apenas ajudando-o a imprimir esse trabalho pintado à mão que ele estava fazendo, mas de repente estávamos trabalhando juntos como dois músicos. O que foi incrível foi quão sincronizados estávamos acerca de quais “frases” de tinta em movimento estavam articuladas e quais não. Stan normalmente trabalha no que ele chama de transe, e eu tenho minha própria versão disso – mas esse era um tipo social de criação, um dueto, e grande parte da alegria e energia criativa entre nós foi parar nesse trabalho. Elementary Phrases é uma espécie de cartilha de técnicas de impressão óptica e pintura sobre película.

Desde então, colaboramos várias vezes, sobretudo em The Seasons, que foi difícil para mim, mas interessante. O que aconteceu foi que Stan sofreu um câncer e passou a acreditar, com base nas informações médicas que obteve, que os corantes de alcatrão de carvão dos marcadores que ele estava usando poderiam ser uma causa. Ele parou de pintar com os marcadores e começou a gravar e arranhar, entalhar o filme, com ferramentas dentárias. Foi incrível vê-lo se voltar para essa forma tão primária com tanta invenção.

A certa altura, perguntei a Stan se eu poderia ter um pouco do material que ele estava arranhando, para ver se eu conseguia editá-lo. Típico de sua generosidade, ele me deu tudo, e eu fui trabalhar. Assim que havia começado, mostrei um rolo do filme no salãode domingo à noite, e alguém disse que uma seção do rolo “parece outono” e pensei: sim, é o que é; é uma estação. Isso estimulou minha edição e um dia mencionei a Stan, “Preciso de um verão” e, em dois dias, apareceu um envelope na minha caixa de correio da escola, rotulado “Verão, para Phil”. Típico do Stan.

MacDonald: Deve ser muito estranho estar em Boulder sem Stan.

Solomon: É incrível como esse lugar é chato sem ele. Ele não teve uma boa morte, receio. Estava com dores quase até o fim.

MacDonald: Mas, surpreendentemente, ele estava conversando com pessoas e trabalhando, mesmo em seus últimos dias. Ele lutou contra a dor de maneira notável.

Solomon: Ele era heróico. Verdadeiramente heróico. E um amigo maravilhoso. Eu tenho um projeto inacabado que estava fazendo com Stan.

MacDonald: Qual é o projeto?

Solomon: Nós sempre quisemos fazer um musical; costumávamos chamá-lo de “Fred e Ginger”, porque um de nossos colegas, que odiava filmes experimentais, adorava musicais. Stan pensou que fazer um musical abstrato seria uma vingança digna. Acho que vou usar as sequências dele que ficaram fora do corte final de Elementary Phrases e terminar o filme, em memória.

Também temos os dois últimos filmes de Stan, Stan’s Window [2003], muito simples, muito livre – Mary Beth Reed o montou de acordo com as instruções de Stan – e The Chinese Series [2003], que Stan estava arranhando em filmes de 35 mm com as unhas durante seus últimos dias – são apenas alguns segundos, mas simbolicamente tem de estar no mundo.

MacDonald: Seu filme mais recente, Night of the Meek, me parece algo como um pesadelo apocalíptico pós 11 de setembro, embora suas alusões remontem ao passado: reconheço imagens de M [1931] e de The Golem [1920], e há imagens de tropas de assalto nazistas.

Solomon: Certo, The Golem e Frankenstein [1931] são as principais fontes.

MacDonald: Então, o filme, em sua mente, estava conectado a eventos recentes?

Solomon: Tenho certeza de que foi influenciado pelo 11 de setembro, mas lembre-se de que todo o projeto “Twilight Psalms” foi planejado como um projeto de fim de milênio, como um resumo de algumas ideias sobre o último século. Quando mapeei os vários Salmos [Psalms] em minha cabeça, sabia que The Night of The Meek seria sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Eu não poderia abordar o século XX sem lidar com isso.

Anne Frank também foi uma grande parte desse projeto (o filme é dedicado a ela), e uma das coisas que o provocou foi assistir a um documentário maravilhoso, Anne Frank Remembered [1995, John Blair], que inclui no final a única imagem em movimento dela que existe. Foi encontrado em um filme caseiro de um casamento que ocorreu do lado de fora de seu prédio; a câmera se move do casamento para a janela onde ela morava, e lá está ela – isso é antes de ela estar escondida – com a cabeça para fora da janela; e ela se move. Vê-la se mover foi espantoso. Pensei que incluiria essa imagem, e cheguei a filmá-la, mas no final, não consegui trabalhar com ela – tive que deixar de fora.

Pensando sobre ela, e depois pesquisando sobre o golem – lendo diferentes variações dessa história – e relendo o Frankenstein de Mary Shelley, comecei a pensar em monstros e nessas garotinhas: Anne Frank; Elsie, a garotinha que é assassinada em M; e, é claro, a garotinha de Frankenstein que faz amizade com o monstro e depois é morta inadvertidamente. E no filme The Golem, uma garotinha salva todo mundo puxando a estrela do golem, e ele desaba. Na história do golem, esse rabino cria uma criatura de barro para salvar os judeus de um pogrom, mas sai pela culatra. Muitas pessoas têm visto o golem como uma metáfora da tecnologia que sai pela culatra; também é sobre a arrogância do rabino: sua suposição de que ele poderia ser um deus, que ele poderia controlar o mundo, que ele poderia criar vida a partir do nada. Portanto, essas referências estão todas lá, misturadas em um caldo histórico.

O filme começa com o mundo – a tomada inicial é a Terra – e, às vezes, parece que a Terra está se desfazendo durante o filme, e no final, depois que a garota puxa a estrela do golem e ele desaba, há uma tomada da Terra, ainda lá, tirada de imagens da NASA. Isso é o mais positivo que posso me permitir. O mundo continua girando; e as crianças ainda estão aqui.

Eu sabia realmente o que estava fazendo com este filme. É o primeiro dos meus filmes que não é sobre mim. Eu pensei que Walking Distance não seria sobre mim, mas depois fiquei doente, e acabou sendo sobre a minha doença. Mas Night of the Meek não tem nada a ver comigo diretamente. Como resultado, é o meu filme quanto ao qual me sinto mais confuso, mais incerto.

MacDonald: O que é o som? Há várias camadas de som, mas no início há esse rugido muito poderoso. . .

Solomon: estou tocando isso em um teclado; foi feito com ventos e variações de fluxo de lava. Essencialmente, é o ruído branco que estou modulando em um teclado. Ao fundo você pode às vezes ouvir uma canção de ninar, e também no final do filme você ouve uma pessoa cantando, um cantor de salmos da virada do século passado que eu tratei eletronicamente. É uma estratégia sonora semelhante à de Walking Distance: uma espécie de vento primitivo com fantasmas e ecos por de baixo.

MacDonald: Como um fluxo de consciência com coisas brotando de baixo.

Solomon: Exatamente.

Eu estava muito nervoso com a peça. Após a exibição do Festival de Cinema de Nova York, vi Ken e Flo [Jacobs] deixando a discussão mais cedo, e me perguntei se eles tiveram uma reação ruim ao filme.

MacDonald: Eu não posso imaginar que eles não admirariam o filme.

Solomon: Bem, Ken e Stan não conversaram por dois anos por causa do 23rd Psalm Branch de Stan [1966/1978].

MacDonald: Eu não sabia disso.

Solomon: Ken disse-lhe: “O que você fez aos meus judeus!” Stan havia pintado as imagens do Holocausto, e eles tinham uma divergência real quanto a isso. Mas acontece que Ken e Flo gostam muito de Night of the Meek.

***

Traduzido por Pedro Ávila e Lucas Almeida.

*tradução não autorizada e não oficial feita para fins de divulgação e pesquisa.

NOTAS: