Uma leitura de “O Experimental no Cinema Nacional”, de Julio Bressane

por Eduardo Savella

Sedução da Carne é um filme em duas partes, ou melhor, três. As duas primeiras são filmagens ao ar livre, a primeira em Sils Maria, na Suíça, a segunda no litoral de um país difícil de identificar, mas provavelmente árabe. A terceira é feita principalmente em estúdio com a atriz Mariana Lima, um papagaio e um prato de carne crua. Estas três partes não são completamente independentes: os corvos da segunda retornam ao final da terceira, produzindo uma significação difusa, difícil de agarrar.

Na primeira parte, a câmera procura o formato do “Rochedo” de Surlej, ou a pedra de Nietzsche, multiplicado na forma da casca de uma árvore ou nas montanhas alpinas. O que é a ponta de uma micromontanha que copia a grande? Como a casca da árvore repete a montanha e vice-versa? Como o Brasil está em Surlej? Na segunda parte, a câmera do cineasta que filma os pescadores é completamente livre. Ele a coloca em cima do cabo que puxam para recolher a rede. Contraste entre o trabalho manual e o olho da câmera autônoma.

Sedução da Carne é, até hoje, um filme diferente da ideia usual de filme. Podemos dizer que este é um filme “de invenção”, retomando uma concepção de outro tempo. Mais ainda, é possível ligar os procedimentos deste filme com algumas obras do cinema silencioso. Algumas delas, inclusive, comentadas pelo próprio Bressane no ensaio que vamos acompanhar.

Estas notas têm dois temas. O primeiro é histórico: o começo do cinema brasileiro, ou seja, o cinema brasileiro durante o período silencioso, que vai da invenção do cinema no final do século XIX até a introdução do som, no final dos anos vinte. A ênfase é no filme documental (“natural”) – em oposição ao filme ficcional (“posado”, ou “de enredo”) – menos estudado mas, como diz Paulo Emílio no ensaio “A expressão social dos filmes documentais no cinema mudo brasileiro (1898-1930)”,

Encerrado o ciclo primitivo do cinema brasileiro, a nossa ignorância tem, diante dos anos que vêm logo depois, a sensação de um vazio total, tanto mais surpreendente que sabemos que durante esse tempo — mais ou menos uma década — o filme de enredo foi raro e a continuidade do cinema brasileiro assegurada quase exclusivamente pelo documental.

A partir do centenário de nossa independência política até o fim do cinema mudo, sabemos muito mais, de forma porém muito pouco satisfatória. Com efeito, nosso conhecimento do documental brasileiro entre a Exposição de 1922 — este ano crucial — e a Revolução de 30 é um subproduto de trabalhos que têm como objetivo o filme de enredo.

É dentro desses limites drásticos que vou me aventurar a sugerir a importância do filme documental brasileiro mudo como registro sociocultural e matéria-prima para eventuais interpretações.

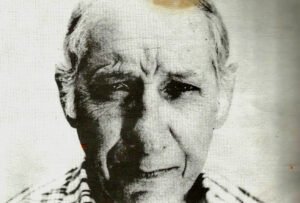

O segundo tema é a noção de “cinema de invenção”, utilizada pelo crítico Jairo Ferreira como sinônimo de cinema experimental no livro Cinema de Invenção, a respeito de certos cineastas brasileiros que filmaram entre os anos 60 e os anos 80, e dos quais Julio Bressane é um dos primeiros exemplos.

No ensaio “O Experimental no Cinema Nacional”, que Bressane publicou em 1996 no livro Alguns, pela editora Imago, esses dois temas se encontram reunidos. Bressane puxa o fio historiográfico do cinema brasileiro, desde o primeiro filme rodado aqui, defendendo a ideia de que o que de melhor foi feito no Brasil pode ser caracterizado como “experimental” e, mais ainda, que a natureza do filme brasileiro é ser experimental. Isso pode ser inferido, por exemplo, na frase do ensaio: “Noto que nosso cinema ou é experimental ou não é coisa alguma!”.

O que significa dizer que um filme é “experimental”?

“Júlio Bressane, Batuque dos Astros”, capítulo sobre Bressane no livro de Jairo, Cinema de Invenção. A epígrafe é do Padre Antonio Vieira:

Os erros e as ignorâncias é certo que são muitos mais que as ciências porque para saber e acertar não há mais que um caminho e para errar infinitos.

O verbo errar também significa “caminhar sem rumo”. Porém, quem caminha sem rumo é porque procura alguma coisa.

Jairo Ferreira, na introdução de Cinema de Invenção, cita um longo trecho de um discurso de Orson Welles que sintetiza o que quer dizer a atitude experimental no cinema:

É demasiado tarde para os sistemas. Não vivemos à beira do abismo, mas no seu ponto mais profundo, e nenhuma crença ou uma filosofia pode tocar as almas que respiram ainda sob os escombros. Que é um sistema? O sistema segue as mensagens dos profetas, os exemplos dos santos, os ensinamentos dos legisladores, as descobertas dos filósofos e dos sábios. E é a ele que seguimos por nossa vez, em vez dos homens que lhe deram origem; nem isso: não seguimos um sistema, conformamo-nos com ele. Devemos procurar não a força no comando ou a disciplina nas fileiras, mas o maior número possível de seres humanos. Defendamo-nos antes que qualquer defesa seja impossível, passemos à ofensiva antes de perdermos para sempre os únicos valores pelos quais ainda vale a pena batermo-nos.

E por que vale a pena batermo-nos? Uma bandeira? Uma classe? Uma ideia? Um sistema? Não, pelo homem, com a sua variedade e a sua complexidade, a sua ausência de limites. Não se trata de niilismo nem de anarquia, mas de uma catolicidade de aproximação, uma integridade da pessoa humana.

A única coisa por que vale a pena batermo-nos é a que é quase impossível defender; o simples direito de escolha, o dever sagrado da iniciativa.

Não é o peso da sabedoria humana que nos oprime, mas o dos sistemas. Devemos nos libertar dos sistemas e concentrar todos os nossos esforços a estudar-lhes as origens; a estudar a verdade e a beleza de onde os sistemas tiram a sua maligna eficácia.

Não há que procurar uma forma qualquer de salvação. Há que despertar perante o fato de que tudo o que vale a pena nos espera ainda.

A distinção que Welles faz aqui é entre experimento e sistema. Ou seja, todo sistema nasce de uma experimentação. A época “de escombros”, indicada por Welles, ou seja, a nossa, a da modernidade, exige experimentação constante.

Exemplo: todo bebê é um ser experimental. A primeira vez que um bebê chora, ele está realizando um experimento. Depois de apreender o resultado do experimento, ele o eleva a sistema: na maior parte das vezes em que chorar, será socorrido pela mãe. O sistema perdura assim durante toda a infância, até ser substituído por outro.

Se tomarmos experimento como sinônimo de invenção, toda obra de arte tem uma parte de sistema e uma parte de invenção. Um filme da Pixar como Luca, por exemplo, apresenta uma série de procedimentos codificados num sistema: lugares-comuns narrativos, técnicas de animação aperfeiçoadas pelo estúdio, gags feitas a partir da reutilização de muitas outras já experimentadas e sistematizadas no gênero da animação. Isso não quer dizer que o filme seja desprovido de invenção. Talvez a própria ideia de fazer um semi – coming of age com monstros marinhos que são ao mesmo tempo habitantes de uma vila italiana constitua um ato de invenção. A diferença está na ênfase. O cinema de invenção enfatiza ou procura o extremo da experimentação, da busca pelo novo e pelo original, ou então da busca pela forma que pouco deve a um sistema, pois a situação que ela deve cristalizar também não tem precedentes. Toda obra de arte precisa da invenção. Como diz Viktor Chklovski num ensaio famoso, “A arte como procedimento”, o procedimento fundamental da arte é o do estranhamento, ou seja, o de representar o mundo de modo que o percebamos como se o estivéssemos vendo pela primeira vez. A obtenção deste efeito só é possível se houver uma margem de invenção dentro dos sistemas utilizados pela obra de arte particular. A ênfase característica do cinema experimental está expressa na atitude de invenção que Bressane enfatiza quando diz, citado por Jairo: “poesia é um chegar ao estado de invenção permanente”.

Essa percepção da originalidade está intimamente ligada ao aspecto transitório da modernidade. Como diz Paulo Emílio no ensaio “Revolução, cinema e amor”:

Em revolução, cinema ou amor, a apreensão de conhecimentos, para agir e julgar, se processa num esquema dialético anárquico que torna rapidamente irrisórios o planejamento e as intenções. Nas ciências da natureza e nas artes da engenharia tudo se passa realmente como se houvesse uma coincidência feliz entre as normas da razão humana e o funcionamento da realidade. Nos domínios cobertos pelas chamadas ciências do homem e pelas artes do prazer, a necessidade de ininterrupta invenção modifica a natureza da sua intimidade entre o sujeito conhecedor e o objeto de seu conhecimento.

Ou seja, o terreno humano, diferente do físico ou natural, se transforma constantemente, e mais ainda desde a revolução industrial. Os sistemas, na arte, não podem durar muito sem se tornar datados e inoperantes. Daí a necessidade de contínua invenção e a valorização da originalidade perante a reutilização de modelos, desde o romantismo. Ou seja, a transformação permanente do mundo humano exige invenção permanente da representação artística. Lembrar, no entanto, que o funcionamento da ciência não é tão estável como aponta Paulo Emílio no trecho, além de que só existe através de seu método experimental (Daniel lembra contraste com “O Romance Experimental”, 1880, de Èmile Zola).

A invenção é o momento de nascimento de sistemas futuros. É o broto que se molda diante da posição do Sol, é a tabula rasa, é o não-sistema, é a descoberta. Exatamente como Oswald de Andrade escreveu no “Manifesto da Poesia Pau Brasil”:

A invenção

A surpresa

Uma nova perspectiva

Uma nova escala.

E, depois:

[sejamos] Práticos. Experimentais. Poetas. Sem reminiscências livrescas. Sem comparações de apoio. Sem pesquisa etimológica. Sem antologia.

Nesse sentido, é claro que o primeiro filme seria necessariamente um filme experimental ou de invenção. Tudo o que foi feito nos princípios do cinema é invenção, pois não havia sistema. Daí o encanto absoluto de todos os filmes dos primeiros anos do cinema. O sistema técnico ainda precisava se estabilizar (as técnicas eram múltiplas “invenções”, depois sintetizadas num único aparato), o sistema de procedimentos artísticos, de representação, adotou numerosos sistemas que vem e vão ao longo de toda a história do cinema.

O primeiro filme rodado no Brasil foi um conjunto de vistas da Baía da Guanabara, feitas a partir do transatlântico francês Brèsil. Segundo Paulo Emílio, no ensaio “Panorama do cinema brasileiro: 1896-1966”,

Eram os Segreto um grupo de irmãos imigrados da Itália, em épocas diversas, e no momento que nos ocupa vamos encontrar quatro deles no Rio: Gaetano, Afonso e Luís, além de Pascoal. É de se presumir que Gaetano devia ser o mais velho: não traduziu o nome e já constituíra família. Tinha um serviço de distribuição de jornais e participava igualmente das atividades do Salão. Pascoal devia andar pelos trinta anos e os dois outros irmãos, certamente mais jovens, trabalhavam para ele. Moravam todos nos andares superiores do salão de diversões da rua do Ouvidor.

Em 1898, voltando ele [Afonso] de uma das suas viagens, tirou algumas vistas da baía de Guanabara com a câmera de filmar que comprara em Paris. Nesse dia — domingo, 19 de junho —, a bordo do paquete francês Brésil, nasceu o cinema brasileiro. Daí por diante, sucedem-se as filmagens. Dia 29, Afonso registrou o cortejo que conduziu ao cemitério os despojos de Floriano Peixoto e, no dia 15 de julho, o desembarque de Prudente de Morais e comitiva no Arsenal de Marinha. Os pontos importantes da cidade foram focalizados: o largo do Machado, a praia de Santa Luzia, a igreja da Candelária, o largo de São Francisco de Paula… A rua do Ouvidor, apesar de sua importância, era estreita e demasiado sombreada para se prestar a filmagens que exigiam luz natural.

Ainda segundo Paulo Emílio, não há registro de quando essas vistas brasileiras foram exibidas. No mesmo ano houve um incêndio no estabelecimento dos irmãos Segreto, após o qual foi reaberto e a “a exibição de filmagens de assuntos brasileiros tornou-se então habitual.”

Um parêntese: Jean-Claude Bernardet, em Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro, em que discute as atitudes historiográficas de Paulo Emílio e Alex Viany, esclarece que as informações sobre os irmãos Segreto só foram historicamente individuadas depois do livro clássico de Viany (por isso não há menção a eles no clássico). Segundo: Bernardet duvida da existência dessas primeiras filmagens de Afonso. Seu argumento é a de que a técnica era novíssima e Afonso experimentava o equipamento, a luz tropical é diferente da europeia, não há registros da exibição, etc. A dimensão “experimental” do filme de Afonso é colocada de modo mais trivial por Bernardet:

Este seria o primeiro filme filmado no Brasil, portanto também o primeiro revelado: havia conhecimentos e práticas suficientes em relação ao banho e ao tempo de revelação? Sendo uma primeira revelação, não podia deixar de ter algo de experimental.

De todo modo, esse argumento evidencia ainda mais a significação mítica desses primeiros filmes, que se transformam em ideia pura. É através desta abstração que Bressane introduz Segreto em seu ensaio, “O Experimental no cinema nacional”, sem nunca, naturalmente, ter visto os filmes.

Aliás, esse marco de nascimento é o de uma filmagem, não o de uma exibição, como ressalta Bernardet. As exibições de filmes estrangeiros já aconteciam no país antes de 1898. O estudo básico dessa primeira época do cinema brasileiro, ao qual faz referência Paulo Emílio, é o livro esgotado A Bela Época do Cinema Brasileiro de Vicente de Paula Araújo. Flora Süssekind, por sua vez, em Cinematógrafo de Letras, explica os efeitos na literatura brasileira causados pela chegada das técnicas modernas oriundas do século XIX (telégrafo, telefone, máquina de escrever), entre elas o cinema. Nesse livro há várias descrições do início da recepção do cinema no país.

Afonso Segreto filmou “a entrada da Baía de Guanabara com seus fortes portugueses e megalitos lendários”, como escreve Bressane.

A câmera estava em movimento e oscilava, visto se encontrar num navio. Bressane chama de megalitos as formações rochosas características do relevo carioca, relacionando-os assim com a permanência pré-histórica da paisagem (megalitos são rochas dispostas em tempos pré-históricos pelo homem).

O Pão de Açúcar e o Corcovado são, metaforicamente, “megalitos lendários”, assim como o rochedo de Surlej.

A paisagem sensual e insólita dos morros do Rio de Janeiro chamam a atenção para o mistério, são estranhas em si e remetem ao Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses.

Assim, na primeira filmagem brasileira estão presentes figurações míticas da história e da pré-história do país. O filme incorpora as condições de sua produção: estar sobre um navio fornece o elemento da mobilidade da câmera (travelling). As formas expressivas dos morros fornecem as linhas parabólicas registradas no filme. “O Pão de Açúcar era um teorema geométrico”, anota João Miramar no romance de Oswald de Andrade (1924). Segreto modela seu filme conforme o que dispõe, descobre o filme, sem apoio de sistemas (justamente porque não havia ainda nenhum). Tudo é descoberta nos primeiros anos do cinema.

Para Bressane, esse primeiro filme é “esboço do signo” do cinema brasileiro. Signo aqui é macrossigno, esquemático: aquela imagem sintética que nasce na mente na medida em que conhecemos melhor os elementos em separado, ou seja, os filmes.

O senso de invenção, segundo Bressane, também se encontra nos filmes (muitos perdidos, outros não) do Major Luiz Thomaz Reis, cineasta que acompanhava o Marechal Cândido Rondon nas numerosas expedições que fez ao redor do território brasileiro, em especial na Amazônia. O filme mais antigo de Reis catalogado na Cinemateca Brasileira se chama Os Sertões de Mato Grosso e vem com data de 1912-13, e não consta como perdido. O filme Rituais e festas Bororô, de 1916, é mais famoso e uma cópia terrível está espalhada virtualmente.

Ao Redor do Brasil, de 1932, reúne filmagens suas de várias expedições em lugares diversos do país, de afluentes do Xingu (seguindo os passos do explorador inglês Percy Fawcett) à inspeção de diversos pontos da fronteira.

O tipo de filme feito por Reis nessas expedições é o documental, comentado por Paulo Emílio como sendo a vertente pouco estudada – ou preservada – do cinema silencioso brasileiro. A função da produção documental é antes referencial: os “filmes de atualidades” davam a ver uma realidade reconstituída do país nas salas de cinema. Aqui se encontra a fascinação genética do cinema pela reprodução da imagem em movimento e sua capacidade de transportar o espectador para lugares distantes, através do maravilhamento que a própria realidade produz. Nesse tipo de filme, a ficção e mesmo a narrativa têm seus papéis minimizados (em comparação ao filme de enredo) em favor do registro eficaz na representação de elementos da realidade selecionados de modo pragmático, com o intuito da sedução. À ficção às vezes prevalece o caráter discursivo sobre a realidade. À narrativa, estruturas mais livres como a justaposição de episódios ou pequenas sequências em torno de núcleos espaço-temporais definidos por cartelas. O filme documental realça sua função de documento no sentido histórico ou retórico, em detrimento de sua função poética. Esta, é claro, está sempre presente: a feitura do documento só se dá através de procedimentos estéticos. A diferença está na ênfase, nos resultados e na função dada ao trabalho estético.

Reis parece ter se lamentado do pouco tempo que tinha para planejar seus filmes, ou seja, lhes dar uma estrutura, desenvolver seus procedimentos, ou mesmo aplicar sistemas ao filme. Imagine-se que, numa outra estrutura de produção, Reis teria seguido o caminho de documentaristas como Robert Flaherty ou Humberto Mauro, que se utilizam da reconstituição, da estruturação sofisticada da narrativa e de outros procedimentos que transfiguram a realidade sem, no entanto, quebrar o elo documentário com a mesma (este elo mesmo, necessariamente baseado em convenções que se transformam com o tempo).

“Operador cuidadoso”, “composições que combinam rigor e improviso”, “Uma luz apreendida com grande domínio técnico e originalidade”, é como caracteriza Bressane a técnica de Reis. Bressane enfatiza aqui, justamente, a técnica do fotógrafo que lida mais diretamente com a vida, ou seja, com mediação apenas suficiente no eixo imaginação – fato.

Como registrar com o olho da câmera o povo brasileiro, encontrando-se com ele pela primeira vez, na franqueza da improvisação e de modo a construir, ou comunicar, as impressões do encontro de forma clara para o espectador?

A invenção aqui, novamente, está na experiência da primeira vez: assim como Segreto, Reis ataca com a câmera a realidade sem conceber sistema, mas moldando através de sua técnica um filme que não está em sua mente antes da viagem.

Assim, como experimento do cinema sendo “revelado nas águas da própria selva”, Reis também registra assuntos míticos brasileiros, relacionados à história do Brasil antes do Brasil. Bressane fala da Visão do Paraíso, livro de Sérgio Buarque de Holanda sobre o mito do novo mundo na visão de portugueses e espanhóis.

Em outras palavras, o cineasta de invenção não começa com uma ideia de cinema, mas a encontra durante a criação. Ou seja, encontra formas novas. No caso do documental tal como praticado por Reis, é um protótipo de intérprete da realidade e da experiência com estrutura livre. Aliás, também o cineasta português Silvino Santos realizou filmes na amazônia, muito populares na época, contemporaneamente a Reis: No País das Amazonas, No Rastro de Eldorado.

“Deixar de escrever dentro de templos, começar a escrever dentro de laboratórios”, diz Mário Faustino, como bem lembra Antena. “Justamente, o olhar da criança”.

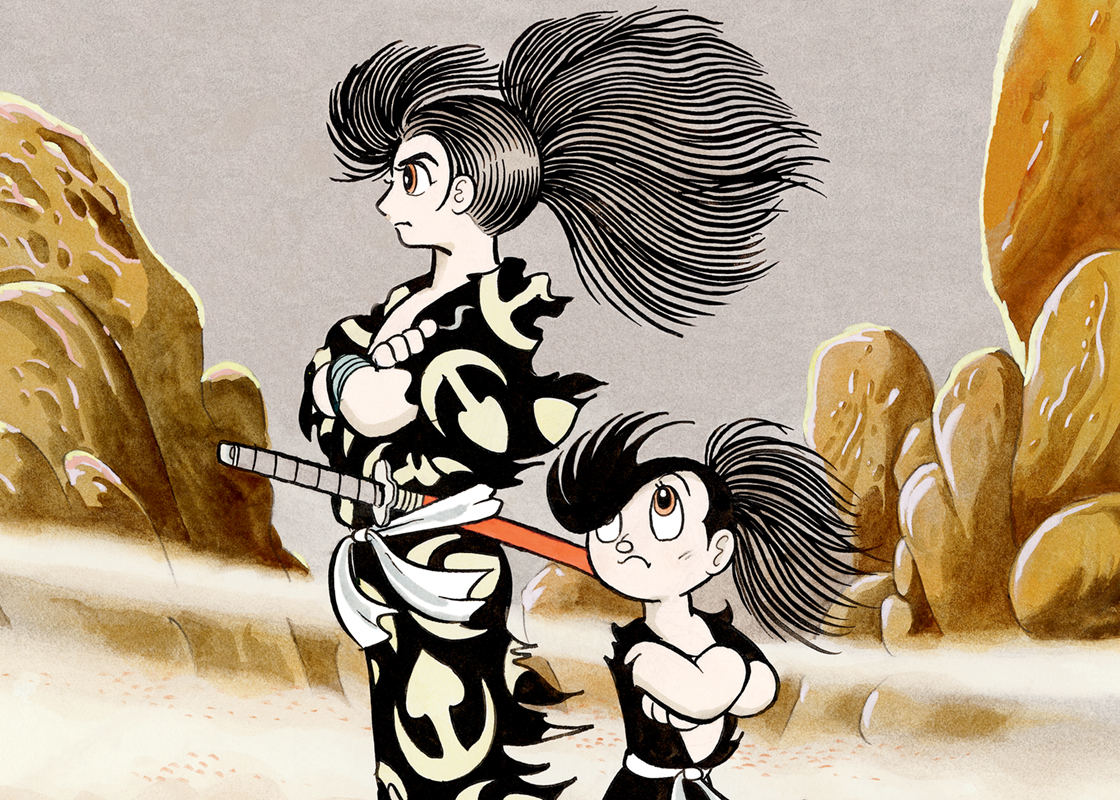

Outro caso análogo é o do cineasta Benjamin Abrahão Botto, que acompanhou com a câmera o bando de Lampião. Antes, Abrahão tinha sido secretário de Padre Cícero. Diferente do equilíbrio de Reis, o filme de Botto, segundo Bressane, tem “luz solarizada, estourada, sem rígido controle, irregular, com uma câmera de corda na mão, brutalista, criou uma poderosa imagem-dejeto, bárbara (…). Uma imagem-canudos”.

Assunto das imagens: elementos míticos em Reis e Botto. Lampião já era mito em vida (como aponta Zé), antes de iniciar a tradição do filme de cangaço. “Imagem-canudos” quer dizer imagem de resistência frente à civilização europeia. A comparação entre o bando de Lampião e a pacificidade dos índios de Ao Redor do Brasil sugere a hipótese (levantada pelo Oscar) de que os procedimentos do filme de Reis seriam muito diferentes, talvez mais próximos aos do filme de Lampião, caso o encontro a ser filmado fosse com uma tribo hostil à invasão.

Com o bando de Lampião há o desafio marcado. O encontro entre cineasta e assunto não é “legal”, no sentido jurídico, como foram as expedições de Rondon. Nem é desprovida de risco ao cineasta. Trata-se de encontrar os criminosos tachados pela civilização. O governo quer exterminar os cangaceiros, assim como fez com Canudos. As imagens de Botto estão carregadas de antagonismo e desafio. São misteriosas também porque o destino, selado pela sociedade, de sujeito e objeto parecem se materializar no próprio filme. São “imagens perturbadoras” (Bressane), “filme de terror” (Felipe).

Não é possível analisar a estrutura do filme planejado por Botto, já que a versão que temos é uma reedição de fragmentos de seu material que sobreviveram à apreensão do filme pelo Estado Novo, edição feita quase vinte anos depois da morte do cineasta. Contém vestígios de encenação narrativa, como nas tomadas em que os cangaceiros encenam um confronto. Há outra cena em que todo o grupo está sentado ao redor de um cartaz de publicidade de Aspirina. As cenas, porém, na reconstituição que existe, não se completam e se dissolvem em fragmentos da vida em comum do grupo. É recorrente o aspecto do retrato, como no filme de Reis. Aqui, recorre a aproximação espacial da personagem em relação à câmera. Botto, que parece não se referir a nenhum sistema de representação anterior, usa a câmera como se ela tivesse acabado de ser inventada, qualidade raríssima que define o cinema de invenção. É o caso do seguinte procedimento, que se repete com alguns personagens, especialmente com Lampião: a figura se aproxima da câmera até que o quadro recorta o sorriso ampliado. Depois a câmera se levanta e mostra o rosto inteiro, amigável, que conversa como se a tomada fosse um ensaio para a verdadeira cena. Lampião nunca cabe no quadro (como apontou Nino), é maior que Botto, bigger than life. Junto com a aproximação do rosto de Lampião, a outra aproximação mais expressiva do filme é a em que Dadá (obrigado ao Elvis pelo reconhecimento da dita cuja) aponta de brincadeira uma arma para a objetiva de Botto. Isto reflete a integração de equilibrista sem rede do cineasta no grupo. Home movie com roleta, fragmento, variação. Caso modelar de adequação da forma ao assunto, dever de todo cineasta.

Sermões (filme, O Encoberto); Sertões (livro, Antonio Conselheiro). Trechos do filme de Botto são utilizados por Bressane em Sermões, a história de Antonio Vieira, numa interpolação entre Lampião e a profecia do retorno do Encoberto pelo grande orador, aliás, interpretado por Othon Bastos, que sobrepõe a tudo sua interpretação antológica do cangaceiro Corisco em Deus e o Diabo na Terra do Sol, efetivamente citado por Bastos e Bressane no ímpeto de um giro de braços abertos.

“O Major Reis e Abraão Jacó formam um eixo de onde sai e por onde passa tudo que presta no nosso cinema”. Bressane estabelece esse eixo sem Limite, sem Humberto Mauro. Mas, sim, entre dois aventureiros que enfrentam o risco de territórios inexplorados para obter imagens do povo em oposição (cangaceira ou não) ao país civilizado. Aqui, o documental se adensa para registrar “O Brasil Encoberto”, título de outro ensaio de Bressane (presente no volume Cinemancia), no qual escreve: “Não, não pode ser, não é o Brasil apenas esta descomedida usura brutalista, pródiga na produção de riqueza e avara na distribuição dela…”.

Limite é um filme excêntrico. Feito por Mário Peixoto quando muito jovem, a partir de seu contato com a vanguarda cinematográfica francesa, com pouca ou nenhuma referência ao cinema brasileiro feito até então. Limite, segundo Bressane, se refere a essa vanguarda, tem um nível paródico no sentido original do termo: o de diálogo ou resposta. Limite é o filme que demonstra a consciência dos procedimentos estéticos tomando-os como próprio assunto de um filme com tema esvaziado. Com Limite, retornamos a Sedução da Carne. Nas palavras de Bressane:

A câmera na mão sempre foi a mais perturbadora posição de câmera na “coisa” do filme, muito usada desde o nascimento do cinema, mas sempre enquadrada na altura do olho. No Limite dá-se uma transgressão. A câmera na mão é colocada na altura do chão. Em visionária tomada sem corte, a câmera abandona, retira de seu enquadramento todos os elementos acessórios do filme, tais como ator, enredo, paisagem para filmar apenas a própria luz e o movimento. Cinema, ele mesmo, em Mangaratiba!

Bressane se lembra de um poema famoso de Rimbaud, Le Bateau Ivre: “o momento em que o barco-poema diz EU”, ou seja, o momento em que o aparato cinematográfico evolui independente no espaço, isolado quimicamente dos outros elementos, como a narrativa, o personagem, qualquer sistema de representação anterior. Limite é prógono do cinema de invenção. Em momentos como esse, de Limite, podemos reconhecer ancestrais diretos de técnicas utilizadas por Bressane, por exemplo, em Sedução da Carne.

Enfim, o conceito de experimental de Bressane não exclui o cinema industrial, antes pelo contrário, como mostra seu elogio do experimental em O Cangaceiro, de Lima Barreto. Este filme é conhecido como o exemplo mais bem sucedido de uma implantação malograda do cinema industrial em São Paulo com a produtora Vera Cruz. O Cangaceiro também se utiliza de sistemas representativos provenientes dos filmes de Hollywood. O experimento, para Bressane, está na reinvenção desses sistemas em contato com o assunto brasileiro. Como diz Bressane, aludindo ao conceito de antropofagia oswaldiana através do termo “canibal”:

Os elementos e procedimentos experimentais do Cangaceiro são inúmeros. É uma paródia acaboclada do western, devorando os principais clichês do gênero, saturando-os, e recriando-os à maneira canibal, de seu ponto de vista. São lugares-comuns recriados e recombinados abundantemente.

O filme, sendo uma incursão sistemática de transculturação (ou “antropofagia”) de um sistema estrangeiro em contato com assuntos brasileiros, nas mãos de um cineasta mais consciente e sensível para esta moldagem e transformação de um sistema em outro, adquire assim um caráter experimental.

NOTAS: